2010年頃から徐々に日本で聞かれるようになり、現在ではビジネスにおいて重要な要素となっているDX。現在では企業だけでなく地方自治体からも聞かれるようになりました。

2025年現在、世の中においてDXはどういった状況にあり、また、どんな課題があるのでしょうか。この記事ではDXの今をお伝えするとともに、これからDXに取り組もうと思っている方が気をつけるべきポイントも解説します。

目次

DXの現状

経済産業省が2018年12月にDXレポートを発信して以来、日本でも積極的にDXは推進されてきました。では現在、各企業の取り組みはどれほど進んでいるのでしょうか

現状1 DXに取り組む企業は着実に増加傾向

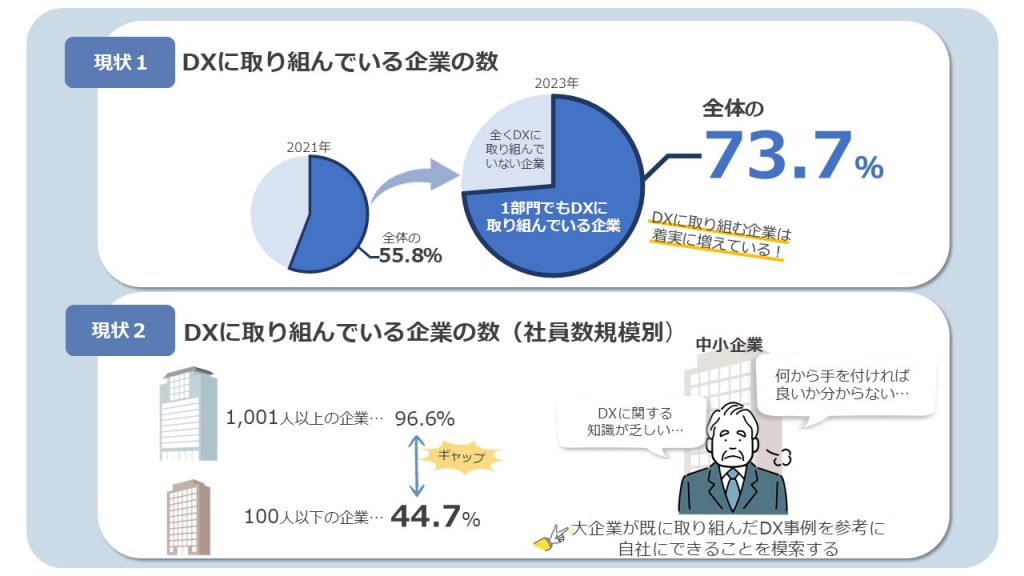

IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が発表した「DX 動向 2024」によると、DXに取り組んでいる企業は年々増加傾向にあります。

また、

・全社戦略に基づき、全社的にDXに取組んでいる

・全社戦略に基づき、一部の部門でDXに取組んでいる

・部署ごとに個別でDXに取組んでいる

と、1部門でもDXに取り組んでいる企業の数は2021年は55.8%と約半数でしたが、2023年の調査では73.7%がDXに取り組んでいるという結果になりました。一方、全くDXに取り組んでいない企業は全体の約2割と圧倒的に少数です。

現状2 DXに取り組む企業の数は事業規模に比例する

DXに取り組んでいる企業の数は「1,001人以上」の企業では96.6%と多い一方で、「100人以下」の企業では、44.7%と大きく離れています。原因としては、いろいろな理由が考えられますが規模の大きい企業では人材面、費用面の課題をクリアしやすいというのが大きな理由ではないでしょうか。

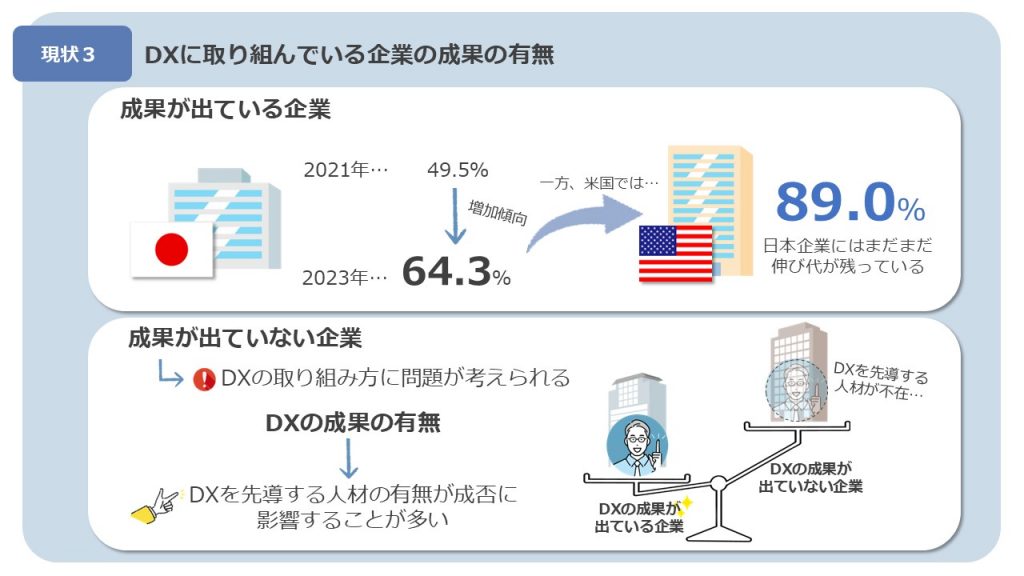

現状3 6割強の企業で成果が出ている

続いてDXに取り組んでいる企業でどの程度成果が出ているかについて調べた結果を見てみます。2021年の段階では「成果が出ている」と回答した割合は49.5%でしたが、2023年度調査では64.3%に増加しています。

着実に伸びている一方で、2022年度に米国企業で行われた同じ調査の結果では89.0%の企業が成果が出ていると回答しています。日米で単純な比較は出来ませんが、積極的にDXを進めるアメリカと比べると日本はまだまだ取り組む余地が多いにありそうです。

事実、CDO(最高デジタル責任者)など、DXを先導する人材の有無は、DX推進の成否に大きく影響することが多いです。デジタル化を推進したものの、かえって業務効率が低下してしまった場合には、一度専門家に相談してみるのも良いでしょう。

今DXに取り組まないと差はどんどん広がる

DXは、取り組んでいながら成果がなかなか出ない場合でも「このやり方はうまくいかない」というノウハウが会社に溜まっていくため、その先には改善の余地があります。しかし、DXに全く取り組んでいない企業は、自分たちの立ち位置すらつかめず、他の企業がDXを推進していく中で、孤立化し、デジタル社会から取り残されていくことになるかもしれません。

現状4 変革を起こすまでに至っている企業は少ない

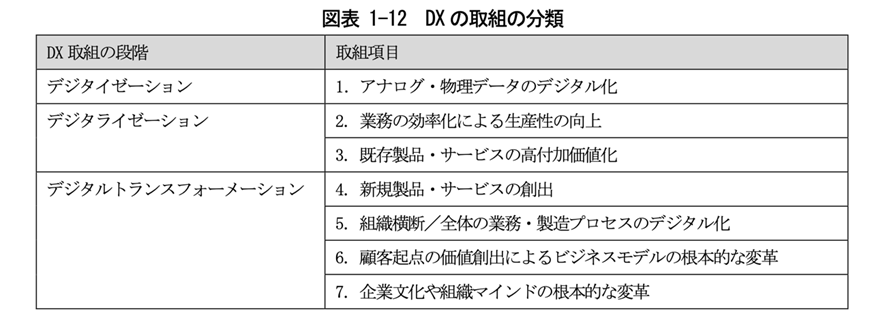

DXには3つの段階があることは以下のブログで解説しました。

その中で一貫して指摘してきた点としては紙資料をデータで管理するなど、既存の業務をただデジタル化することはDXへの第一歩ではありますが、真の意味でのDXではない、ということです。

デジタイゼーション、デジタライゼーションに対して「十分な成果が出ている」「ある程度の成果が出ている」と回答している企業の割合は高いですが、デジタル技術を駆使し、新規製品・サービスの創出、顧客起点の価値創出によるビジネスモデルの根本的な変革といった、デジタルトランスフォーメーションにあたる成果まで出せている割合はまだ低いようです。

現状5 人手不足は年を追うごとに深刻化している

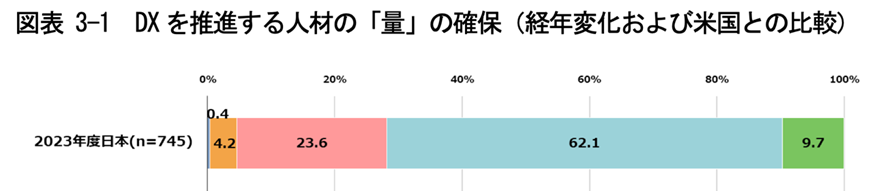

人材の確保は、DXを推進する上で最も重要な課題と言っても過言ではないでしょう。どの企業でもDXに精通した人材を確保したいと考えているため、市場では人材の確保が年々困難になってきています。

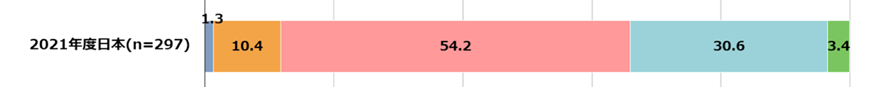

絶対的な数が足りないのはもちろんのこと、希少な人材となれば雇い入れるにはそれだけの報酬が必要です。その点からも採用が困難になっているという現状があります。当然ながら、DXに関連した人材について2023年度の調査では、「やや不足している」「大幅に不足している」と感じている企業の割合は85.7%と、2021年度と比較しても拡大している状況です。

本来はDXを推進するために、どのようなスキルを持った人材が必要かを定義しなければなりません。しかし、自社のDXを進めるにあたり、どのような人材が必要かを理解した上で、採用活動をしている企業は多くないようです。

経済産業省とIPAによって策定された「デジタルスキル標準」によると、DXを推進するために必要なスキルは大きく以下の6種類に分けることができます。

【ビジネスアーキテクト】

DXの取組み(新規事業開発/既存事業の高度化/社内業務の高度化、効率化)において、目的設定から導入、導入後の効果検証までを、関係者をコーディネートしながら一気通貫して推進する人材

【デザイナー(サービス、UX/UI、グラフィック)】

ビジネスの視点、顧客・ユーザーの視点等を総合的にとらえ、製品・サービスの方針や開発のプロセスを策定し、それらに沿った製品・サービスのありかたのデザインを担う人材

【データサイエンティスト】

DXの推進において、データを活用した業務変革や新規ビジネスの実現に向けて、データを収集・解析する仕組みの設計・実装・運用を担う人材

【ソフトウェアエンジニア】

DXの推進において、デジタル技術を活用した製品・サービスを提供するためのシステムやソフトウェアの設計・実装・運用を担う人材

【サイバーセキュリティ】

業務プロセスを支えるデジタル環境におけるサイバーセキュリティリスクの影響を抑制する対策を担う人材

引用:IPA「DX推進スキル標準(DSS-P)概要」

6つの人材類型の中でも特に、DX全体を見渡すことができる【ビジネスアーキテクト】を不足と感じている企業が最も多いです。今後のDXの流れに取り残されないため、変革を見据えたデジタル化や、人材不足への対応が必要と言えるでしょう。

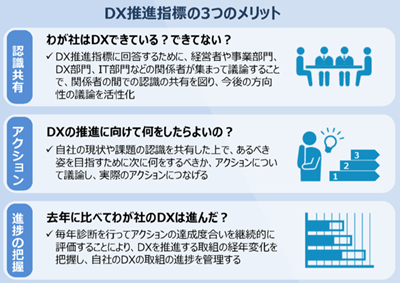

DX推進にあたり何をすべきか

では、次に現状を把握した上で、どのようにDXを推進していくべきなのかについて考えます。

変革を見据えたデジタル化

まず、大切なのは自社のDXをどのように進めていくかをデザインすることです。無計画な“とりあえずのデジタル化”では、変革はおろか業務の効率化にも至らない可能性があります。

飲食店→食材のロスを最小限に、利益を最大化したい

製造業→属人化しやすい技術の継承を効率的に行いたい

サービス業→ホスピタリティを維持したまま人件費を削減したい…etc

どのような手順で、どう変革を起こすかを見据えたデジタル化が必要です。もちろんDXの途中で方針が変わっても問題ありません。大切なのは自社の将来ありたい姿をしっかりと描くことです。

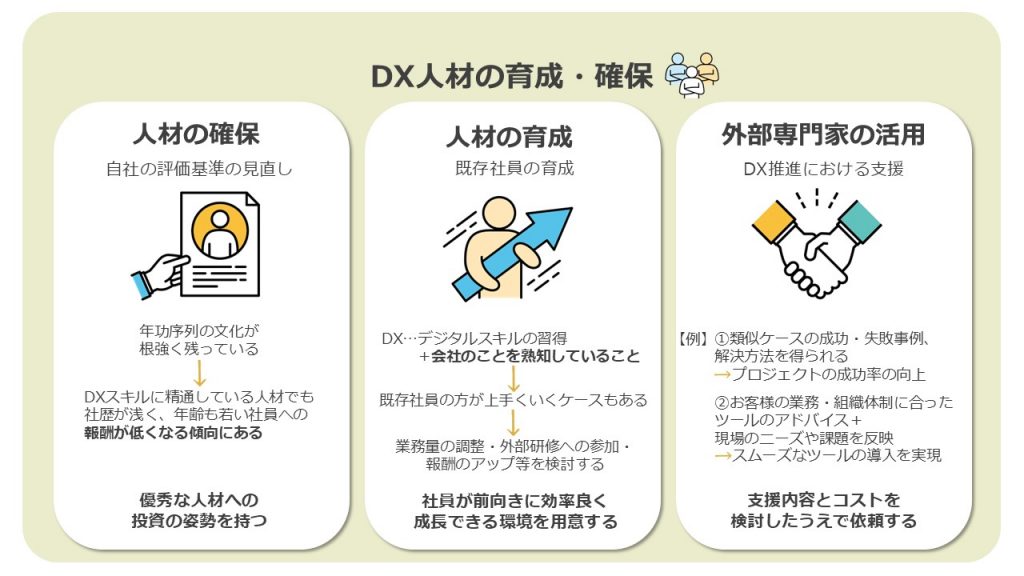

自社の立ち位置を確認する「DX推進指標」

『自社の将来』を明確に描くためには、『自社の現在』を正確に把握することが重要です。

例えば、

・顧客視点でどのような価値を創出していくのか

・経営者がDX推進に対しどれだけ本気で取り組んでいるか

・理想実現のためにどれだけのITシステムが必要か把握できているか

といった自社の現状を全社共通の認識として持つことが大切です。

そこで役に立つのがIPAの提供する「DX推進指標」です。これは社内の課題を認識し、アクションにつなげる機会を提供するもので、経営幹部、事業部門、DX部門、IT部門が議論しながら35の項目に回答することで自社診断ができるサービスです。昨年に比べてどれだけDXが進んでいるか、進捗の把握にも役立ちます。

参考:IPA「DX推進指標のご案内」

DXを実現に導くビジョンの策定

DXを実現させるためには将来を描くビジョンの策定が必須です。すでにビジョンがある企業でも、見直しが必要になるケースもあります。

どのようなビジョンを策定すれば良いかわからないという場合には、DXの先進的な取り組みをしている企業を認定する「DX銘柄」を参考にするのも良いでしょう。

参考:経済産業省「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」

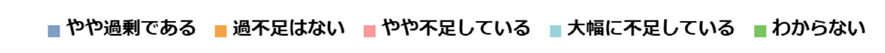

DX人材の育成・確保

次に必要となるのがDX人材の確保です。前述したように、どんなスキルを持つ人物が自社に必要かを明確にすることが重要です。人材を確保するために、自社の評価基準を見直す必要もあります。

日本の給与形態は年功序列の文化が根強く残っており、DXスキルに精通している人材でも社歴が浅い、年齢が若い社員への報酬が低くなる傾向があるからです。優秀な人材にはしっかりと投資する姿勢を持つことが深刻化する人材不足を解決する秘訣となるかもしれません。

既存社員の育成も手段の一つ

新規社員の採用が難しい場合は社内の人材を育てるという方法もあります。DXはデジタルスキルの習得と同時に、会社のことを熟知していることが重要です。

その観点から考えると、会社のことをよく知っている社内人材の方がうまくいくケースもあります。社員を育成する際には、現状の業務にプラスしてDXを学ばすのではなく、業務量を調整する、OFF-JTで外部研修に参加してもらう、報酬をアップするなど社員が前向きに、効率よく成長できる環境を用意しましょう。

どうしても人手が足りない場合は外部専門家の活用も必要

どうしても既存の人材では手が足りず、新規に人材採用も難しい場合は、外部専門家を活用することも選択肢の一つです。外部専門家にDX推進の支援を依頼するにはコストがかかるので、どのようなことを支援してもらうかよく考えた上で依頼する必要があります。例えば、外部専門家を活用したDX推進の事例には以下のようなものがあります。

外部専門家との協力により自前主義を脱却

ある製造業の企業では、情報システム部門で自社システムの開発・運用を担当していたものの、常にリソース不足に悩まされていました。同社ではシステム開発・運用の工数を削減し、自前主義を脱却するために、既成ツールを活用するとともに外部専門家と連携する方針をとることにしました。

自社に最適なツールの選定にあたって、現場の意見に基づいた助言や提案を受けるため、複数の外部専門家を入れたプロジェクトチームを編成しています。外部専門家の力を借りることで類似のケースに対する成功事例や失敗事例、解決方法を得られ、プロジェクトの成功率を上げられることはメリットと言えるでしょう。

全社員が共通して利用するシステムの選定支援

ある企業では、全社への一斉連絡の手段がないことで部門横断的なコミュニケーションがとりづらいという課題を抱えていました。そこで、全社員が利用するコミュニケーションツールを導入するにあたり、外部専門家の客観的な意見を取り入れながら進めることにしました。

外部専門家から自社の業務や組織体制に合ったツールのアドバイスを受け、少人数から試験導入することで、現場のニーズや課題を反映させるようにしたことで、スムーズにツールを導入することを実現しています。同社はセキュリティの専門家とも顧問契約を結ぶことで、長期的な目線からセキュリティ体制を整備することも計画しています。

DXに困ったらTOMAにお任せください

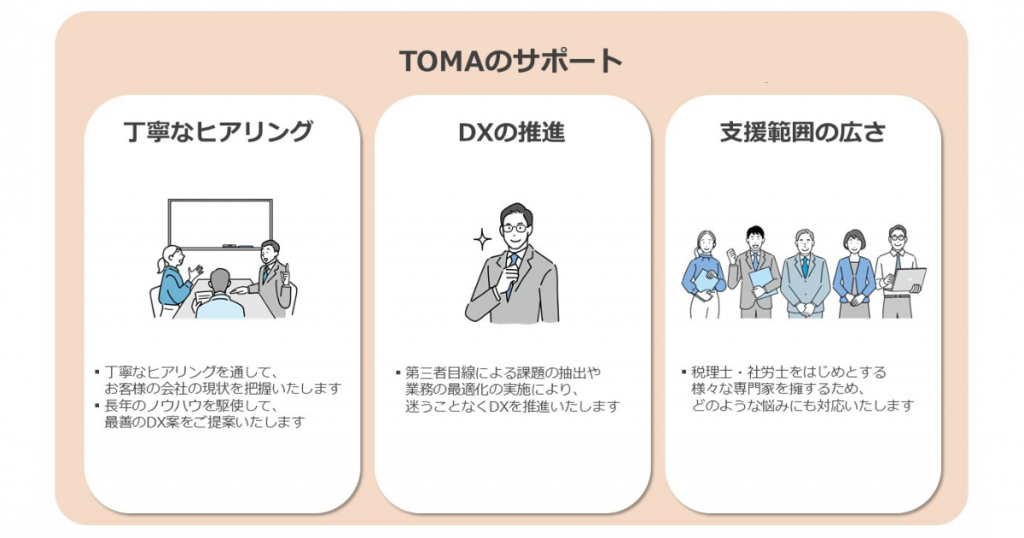

TOMAでは丁寧なヒアリングを実施し、お客様の会社の現状を把握した上で、長年のコンサル業務で培ったノウハウを駆使し、最善のDX案をご提供します。第三者目線による課題の抽出や業務の最適化を実施するので、迷うことなくDXを推進することが可能です。

TOMAは税理士、社労士をはじめとする様々な専門家を擁するプロフェッショナル集団なので、どんな悩みにもワンストップで解決することができるのも特長です。

今回、紹介したDXに関するサービスの詳細はこちらになります。また、TOMAでは定期的にIT・業務改善に関するメールマガジンを配信しております。こちらもぜひご登録ください。

ご相談がございましたら下記、無料相談・問合せよりご連絡ください。