デジタル技術を駆使して自社の事業に変革をもたらすDX(デジタルトランスフォーメーション)。DXは令和の時代を生き残るために、企業に課せられた試錬といっても過言ではありません。そのため、この記事では、DXに取り組み成功を収めた事例を中心に解説したいと思います。DXの推進を検討されている方はぜひご覧ください。

目次

ぼんやりと理解しがちなDXとは何か?

そもそも、DXというワードは最近よく耳にするけど実際のところよくわかっていない、という人は意外と多いのではないでしょうか。そこでまずは、DXとは何か?から解説したいと思います。

DX(デジタルトランスフォーメーション)は直訳するとデジタル化による構造の変化や変革という意味です。2004年にスウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が「情報技術とよき人生」という論文の中で提唱したのが最初といわれています。

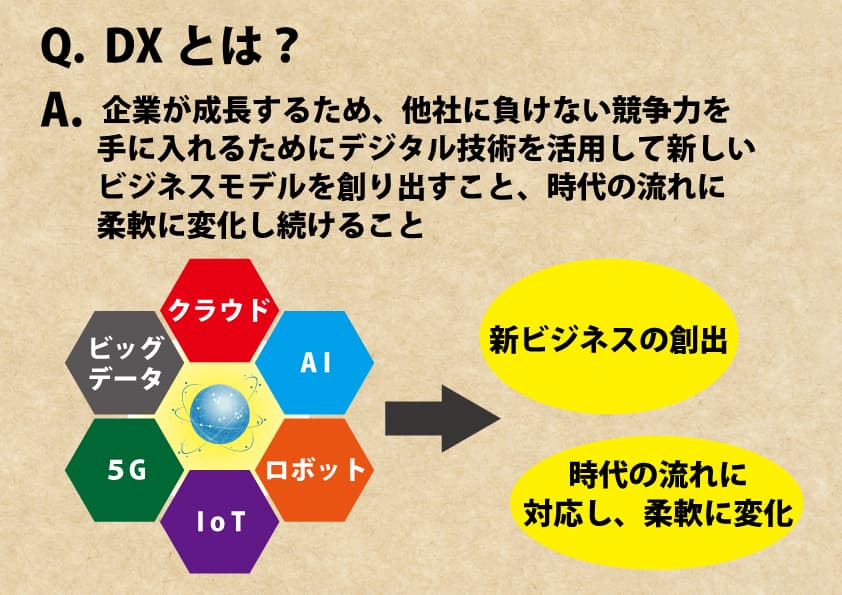

DXとは、企業が成長するため、他社に負けない競争力を手に入れるためにデジタル技術を活用して新しいビジネスモデルを創り出すこと、時代の流れに柔軟に変化し続けることです。自社にITツールを取り入れることだけがDXを指すわけではありません。

ちなみにクラウドやIoT、AIなどを取り入れ、業務にデジタル技術を取り入れることは、デジタイゼーションというDXに至る3つのステップの第1段階目を指します。

なお、2つ目のステップはデジタライゼーションといって、自社のビジネスモデルにデジタル技術を取り入れて変革することです。

3つ目のステップがDXで、一企業のビジネスモデルが業界全体に好影響を与えるような変革を指します。すでに私たちの身の回りはDXを行なった企業があふれていて、生活の一部となっています。

DXを推進して、最も多くの人に影響を与えている企業はアメリカのアマゾン・ドット・コムではないでしょうか。1995年にネットを通じて本を販売するサイトを開始し、いまでは家具や食品、電化製品とありとあらゆるものを自宅にいながら購入できるようになりました。

それまで欲しい本がある場合、書店に出向き、本棚から自分の欲しい本を探す。見つからなければ別の書店に行く、あるいは予約をするのが普通でした。しかし、アマゾンの登場によって本屋に出向かなくても良い、欲しい本を検索一発で探せる、予約ができて発売日に自宅に届くと利便性が格段に向上しました。

欲しいものがあればお店へ出向くという、当たり前だった行動に変革を起こしました。 アマゾンの登場によって、全国で多くの書店が姿を消したのはみなさん知っての通りです。

現在、アマゾンでは本だけではなく、あらゆるものを購入できます。この変化によって「トイザらス」など大手の小売業が経営破綻したほか、さまざまな業種の小売店が窮地に立たされています。反対に、配送業者は常に人手不足という課題を抱えています。

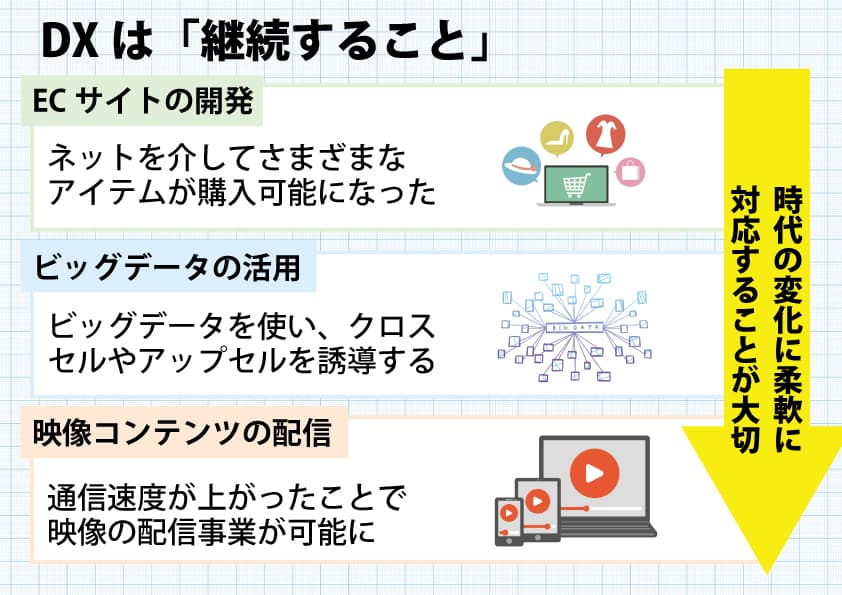

このように、アマゾンの事例はまさにDXのお手本とも言えるでしょう。また、DXは新しいビジネスモデルを生み出すことだけでなく、柔軟に変化し続けることでもあります。つまり、DXは一度で終わりではないのです。

アマゾンの変革を例に取ると、例えばアマゾンの商品ページは、過去の購入履歴や閲覧経験のある商品など、蓄積された膨大なデータを有効活用しています。

よく一緒に購入されている商品やこの商品を買った人はこんな商品も買っていますという情報が表示されるのは、アマゾンを利用したことのある人なら誰もが一度は目にしていると思います。余談になりますが、この情報に惹かれて、商品を発見した、購入したという方も多いのではないでしょうか。

集積した膨大なデータを活用することはDXの基礎といえます。

アマゾンは2005(平成12)年にAmazonプライムのサービスを開始します。動画配信をはじめとするデジタルコンテンツの提供です。日本では2007(平成19)年から配信を開始しています。それまで映画は映画館で観る、DVDなどを購入する、レンタルビデオ店で借りる、テレビでの放送を観るといった方法が主流でしたが、Amazonプライムの登場によって映画は時間や場所を問わずいつでも気軽に観られるものへと変化しました。

結果、書店と同じくレンタルビデオ店もこの数年で大きくその数を減らしています。

米や野菜などの食物は、天候によって収穫量が変化すると収益に影響しますが、動画配信サービスは在庫が存在しないので天候などの環境の変化によって収益が左右されにくいのも特徴です。 新型コロナウイルス感染症の流行によって自宅で過ごすことが多くなると、契約数が増える傾向があります。

経済産業省が日本企業の将来を危惧する「2025年の崖」とは

前項でも説明しましたが、アマゾンの登場、DXによって本屋やレンタルビデオ店など、既存のビジネスモデルは多大な影響を受けました。このようにデジタル技術が隆盛することで既存サービスが破壊・再構築されることをデジタルディスラプションと呼びます。

経済産業省はこのデジタルディスラプションに日本企業が対応し、老朽化したシステムから脱却できない場合、2025年以降、最大12兆円の経済損失が毎年発生すると2018(平成30)年に発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らしています。

この最悪な未来を回避するために、大企業はもちろん、中小企業もDXに取り組むべきではないでしょうか。アマゾンの事例をはじめ、消費者を取り巻く環境がどんどんと変わってきています。

レガシーシステムからの脱却がDXには必要

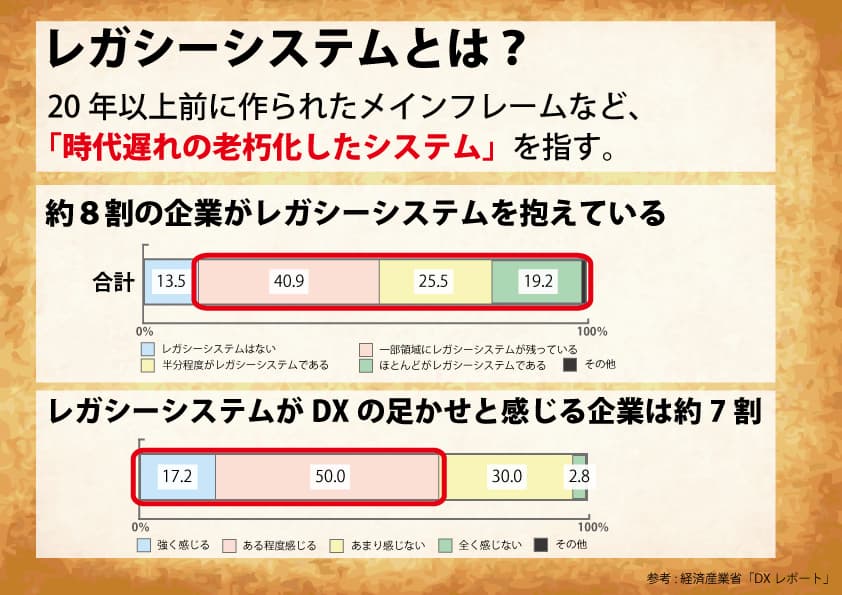

日本企業のDXを阻む大きな壁は、企業に根付くレガシーシステムといわれています。 レガシーとは、遺産という表現も出来ますが、システムの世界では時代遅れの老朽化したシステムのことを指します。特に、20年以上前に作られたメインフレームや、オフィスコンピュータをベースとした独自仕様のオンプレミスのシステムを指すことが多いです。

前述した、DXレポートにおいても、レガシーシステムからの脱却が今後のカギになると報告されていて、約8割の企業がレガシーシステムを抱えていて、約7割の企業が「レガシーシステムがDXの足枷になっている」と回答しています。

今後、DXに取り組む企業は増加することが予想されます。 B to Cであれば、消費者はECサイトを通してものを購入することが増えますし、キャッシュレスが当たり前になりつつあるため、現金を持たない人の割合も増えるでしょう。

製造業、販売業では自社の商品をECサイトで購入できるプラットフォームを用意しなければ、同業他社にお客を奪われる可能性もあります。 現金商売は確かに楽ですが、現金主義を貫いてもあまり意味がなく、今後はデメリットの方が増えるでしょう。

「現金が安心」という消費者は一定層存在しますし、ゼロにはならないでしょうが「現金を持たない、持ち歩いても少額」という人は今後多くなることが予想されます。

B to Bにおいては取引先のデジタル化がどれだけ進んでいるか重要なポイントになります。特に、川下の製造業者は納品先がデジタル化に移行すれば、半強制的にデジタル化しなければならなくなります。

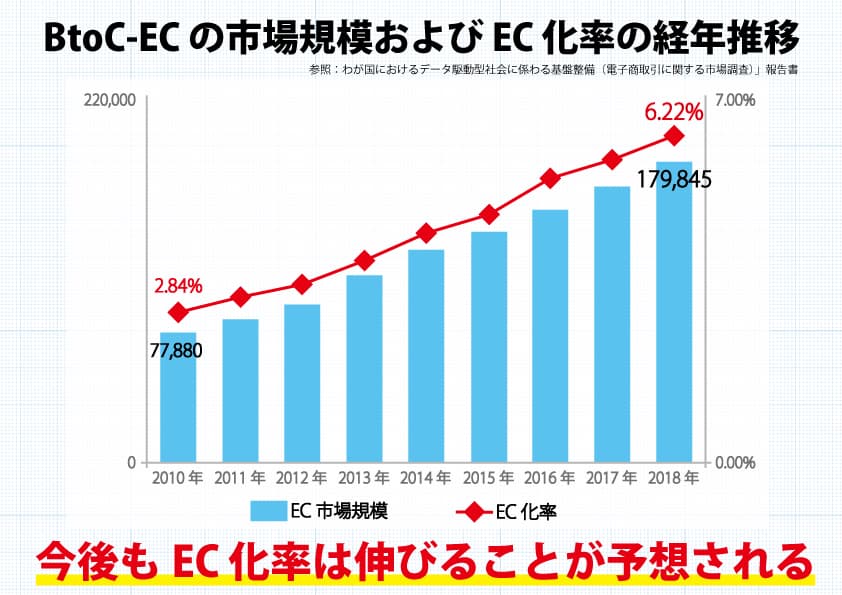

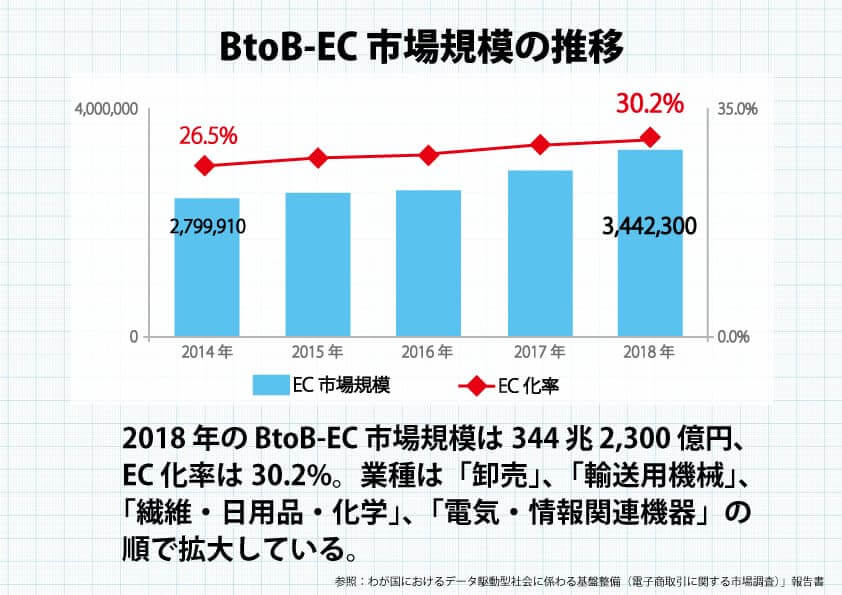

反対に、先行してデジタル化し、取引しやすくなることで商圏を広げられるかもしれません。 経済産業省による2018(平成30)年度「わが国におけるデータ駆動型社会に係わる基盤整備(電子商取引に関する市場調査)」報告書によると、日本のB to Bにおける市場のEC化率は約30%を超えています。

2014年からの伸び幅は3.7%と微増と感じるかもしれませんが今後、電子帳簿保存法などの法改正によって、EC化のハードルが年々下がっている傾向を鑑みるに、減少することは考えにくく伸び幅は大きくなり続けることが予想されます。

「今のシステムで問題は感じていないから」とレガシーシステムに依存し、デジタル化に二の足を踏んでいると、いつ自社がデジタルディスラプションの影響を受けるかわかりません。問題を感じてからでは遅いのです。 経営状況が健全な内に新しいシステムに移行するのが理想です。

また、業界によっては自社システムでないと運用が困難というケースもあります。 その場合、デジタル化しても問題ない分野を随時移行し、レガシーシステムとデジタル技術を併用するのが良いでしょう。

日本企業のDX事例

では、DXに取り組んでいる日本企業は、市場にどんな変革を起こしているのでしょうか? 数ある事例の中から有名なものを紹介したいと思います。

事例1:三重県「ゑびや」

●DX前の状況・取り組みの背景

大正元年に創業し、100年以上の歴史を持つ「ゑびや」は、DXに成功した代表的な企業です。

伊勢神宮内宮から徒歩1分の場所にある飲食店で、三重の郷土料理をはじめ、伊勢志摩の定番名物手こね寿司や松阪牛をふんだんに使ったメニューを提供しています。

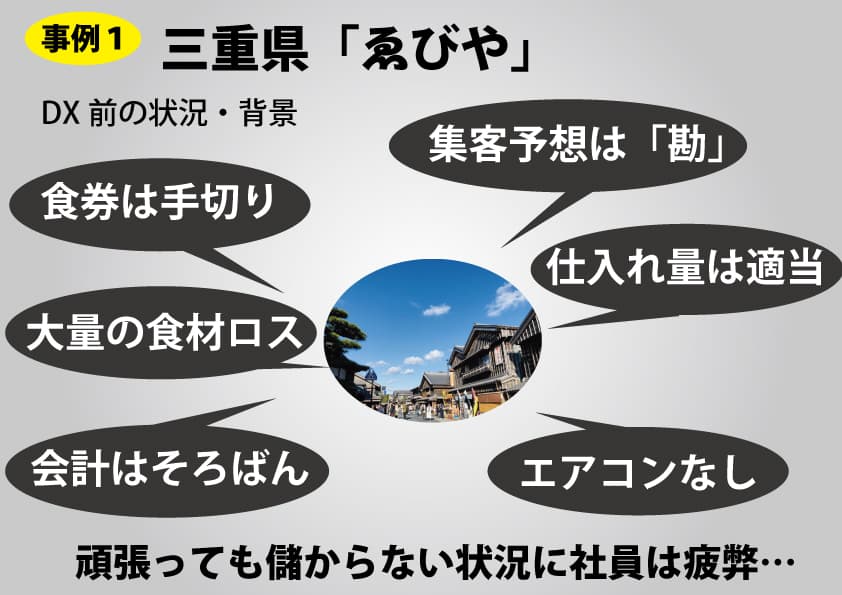

従業員数50名ほどの飲食店は、店主の娘婿である小田島春樹さんがお店の手伝いをしたことをきっかけに大きく変革します。それまでの「ゑびや」は手切りの食券、店内にエアコンは無く、レジも無い。そろばんを弾いて商いをするお店でした。

小田島さんは、この時代遅れなシステムを愚直に続けるこのお店と伊勢神宮のマーケットに惹かれ2012年、大手IT企業を辞めて「ゑびや」に入社することを決意します。これまでの状況は来店客が1日に何人くるのか、その予測は長年の「勘」だより。そのため、仕入れ量が曖昧になり、食材ロスが相当発生していました。

当然、経営状態は悪化の一途をたどっており、「働いても儲からない」状況に社員も疲弊していたと言います。

●DXの取り組み

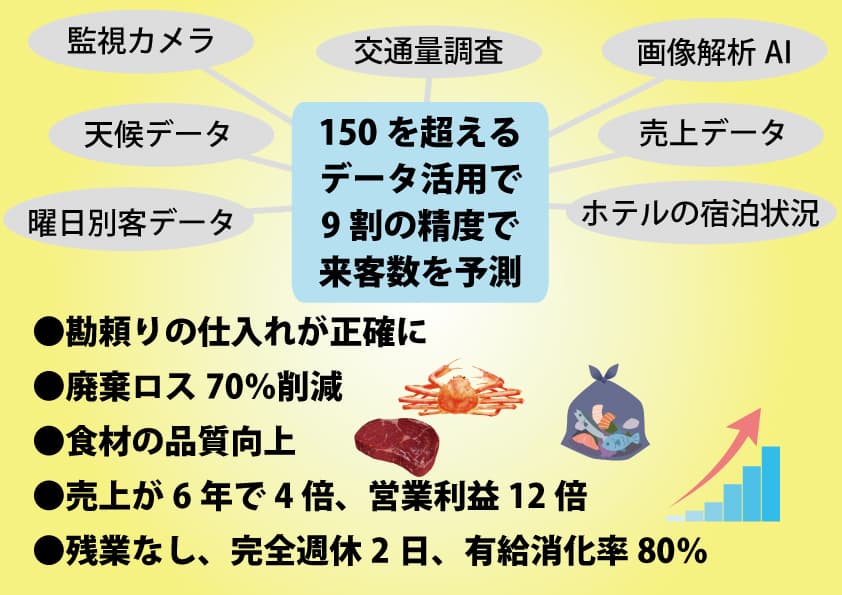

監視カメラと交通量調査に画像解析AI、これまでの売上データ、天候、曜日、ホテルの宿泊者数など150種類以上のデータを活用し、来客数の予測を始めました。

そして、季節や時間帯などによってお客様が注文するメニューの予測をするシステムもマイクロソフト社のクラウドサービスAzureを使い独自開発。その結果、「ゑびや」では90%を超える来客数の予測に成功しました。来客数の予測が高確率で当たるようになると、これまで「勘」に頼っていた食材の仕入れも適量発注が可能になり、廃棄ロスが70%削減されました。

余計な食材を購入する必要がなくなり、仕入れコストに余裕ができると、食材をより質の高いものにグレードアップすることが可能です。 売上は6年間で4倍、営業利益は12倍にまで成長しました。

来客数予測のさらなるメリットは従業員の働き方改革にもつながるところです。来客が少なければ、お店に詰める従業員の数も最低限の数で済みます。結果、残業なし、完全週休2日制、有給休暇取得率は80%と福利厚生の充実にも繋がっています。2018(平成30)年には来客予測AIシステムの販売を開始しています。

事例2:山口県「旭酒造」

●DX前の状況・取り組みの背景

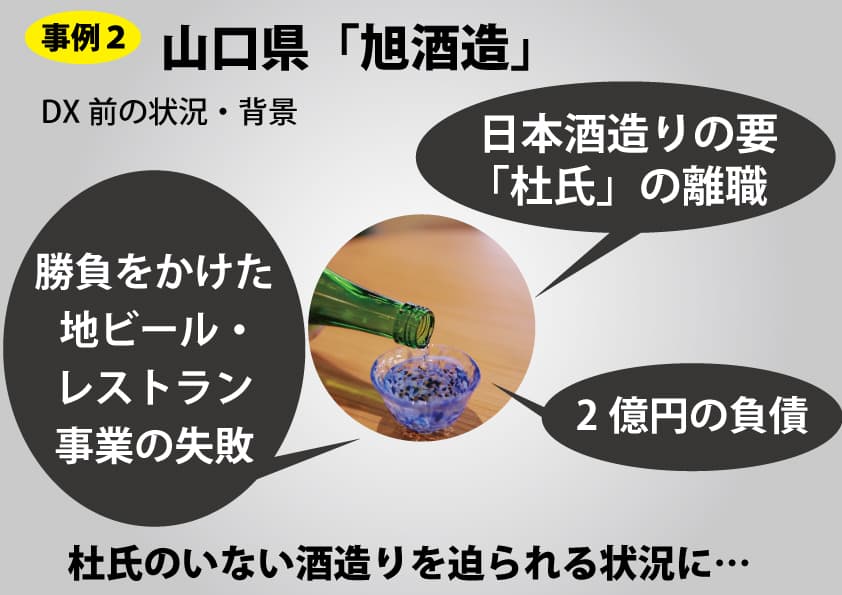

日本酒業界でDXを巻き起こしたのが山口県岩国市にある「旭酒造」です。

通にしかわからない美味さではなく、誰が飲んでも美味しい酒造りを目指しています。「獺祭」という銘柄の純米大吟醸をメインに製造・販売しています。

日本酒の製造には品質を管理する「杜氏(とうじ)」の存在が欠かせないと言われています。杜氏の手腕によって同じ米を原料としても、味は全く変わるのです。しかし、「旭酒造」には杜氏は存在しません。

当時、県内で4番手の酒蔵だった「旭酒造」は、1999年に現状を打開するため地ビール事業とレストラン経営という新規事業に乗り出しました。しかし結果は失敗。2億円近い負債を抱えたことが原因で杜氏が退社してしまったのです。

「旭酒造」は残った社員だけで日本酒を作らなければなりました。そこで桜井社長は大胆な改革に乗り出します。

●DXの取り組み

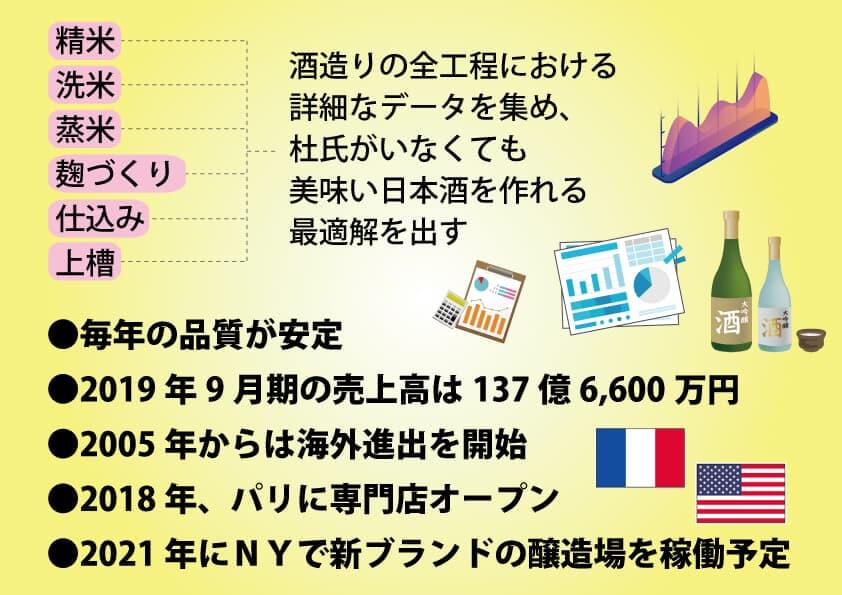

精米、洗米、蒸米、麹づくり、仕込み、上槽など酒造りの全工程における詳細なデータを集め、美味い酒を作る最適解を見つけ出すことにしたのです。

例えば、米を麹で糖化させてできた「もろみ」を酵母で発酵させる際、山形の発酵曲線が存在します。発酵日数や温度管理、水の追加タイミングなど詳細なデータを分析、トライアンドエラーを繰り返すことで、これまで杜氏の頭の中だけでブラックボックス化していたノウハウを「見える化」し、誰が取り組んでもベストな状態の発酵が可能となったのです。

もちろん、データや機械作業ではできないきめ細かな作業も存在しますが、そこは徹底して人間が行います。これらの取り組みが素晴らしいのは年によって品質にばらつきが出ないこと。

例えばワイン業界ではその年に取れるぶどうの出来によって同じ銘柄であっても味が変わることがあります。日本酒も同じことがないわけではないですが、「獺祭」は徹底したデータ化によって、毎年品質の変わらない味を再現し続けることに成功しています。

杜氏がいない酒造りの初年度の「獺祭」の売上はわずか5000万円でしたが、2019(令和元)年9月期の売上高は137億6,600万円となっています。2005(平成17)年からは海外進出を開始。世界各国、数多くの有名レストランで「獺祭」が採用され、今では総売上の2割が海外というから驚きです。

2018(平成30)年には世界的に有名なシェフ、ジョエル・ロブソン氏と共同でパリに専門店をオープン。「獺祭」は世界の日本酒ブームの火付け役となりました。2021(令和3)年にはアメリカのニューヨークで大規模な醸造場を稼働予定です。アメリカのお米と日本の山田錦で新ブランドを立ち上げる予定となっています。

杜氏が絶対的な存在となっている現在の日本酒業界でこんなことができるのは、杜氏を必要としない日本酒造りを可能にした「旭酒造」だけの特権といえるでしょう。

事例3:静岡県「沢根スプリング」

●DX前の状況・取り組みの背景

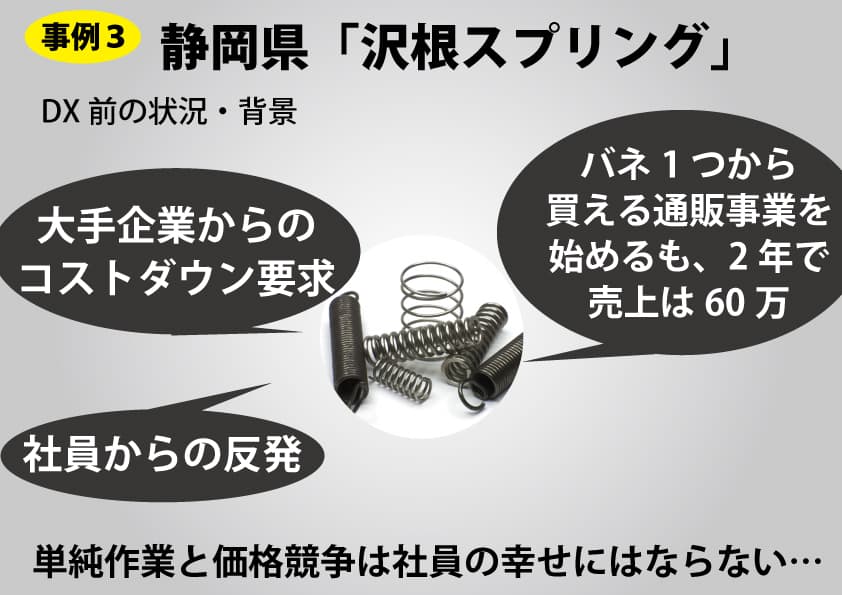

1966(昭和41)年の高度成長期に創業した「沢根スプリング」は、ホンダやスズキ、ヤマハなど地元大手メーカーにバネを収める企業でした。

不況下における大手企業からのコストダウン要求が続く中、「毎日同じものを愚直に作り続け、価格競争の中でもがくことが社員にとって幸せなのか」と思った沢根社長は、それまでの単価の安いバネを大ロットで大手企業に収めるビジネスモデルを根幹から変えることに挑戦します。

それまで数10万個という単位で販売していたバネを「1個単位で販売する」。これこそが「沢根スプリング」が取り組んだDXです。大量生産・大量納品は一定の金額の商売になりますが、世の中には「少しの量で構わないからすぐに欲しい」という需要が確実に存在していることに着目したのです。

DXはこのように、顧客の中に存在する隠れた需要に応えることがヒントになります。

●DXの取り組み

沢根社長の決定を聞いた社員は「そんな商売成り立つわけがない」と大反対だったそうです。しかし、沢根社長は1985年から570種類のバネの通信販売を開始。7万社にDMを送りましたが2年後の売り上げはわずか60万円でした。

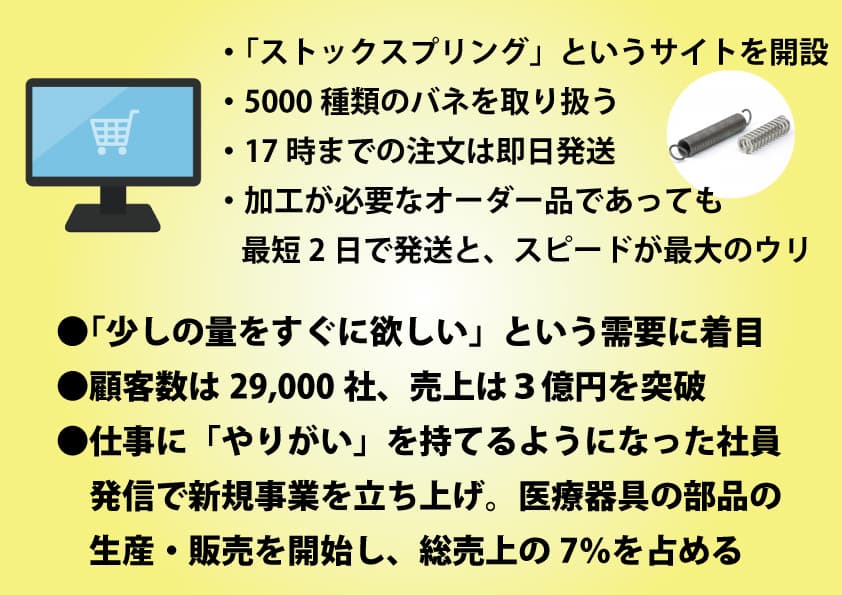

「新規事業は失敗」と思いきや、沢根社長はそこで諦めませんでした。「ストックスプリング」というショッピングサイトを開き、現在では5000種類のバネを扱っています。5時までの注文は即日発送、加工が必要なオーダー品であっても最短2日で発送と、その納品スピードが最大の売りとなって大成功を収めています。

顧客数は29000社、売上は3億円を突破し総売上の60%が小口注文となったのです。「同じものを延々と作り続ける毎日」が変わり、お客様の要望に応え喜んでもらうという働き方は従業員に「やりがい」をもたらします。従業員からの提案で医療用コイルの開発販売という新規事業も立ち上がりました。

これまでのバネ作りの経験・技術を活かし、脳血管のクリップ用として使われる超精密極小コイルや、内視鏡の先端部分を動かすコイルなどの医療器具の部品を生産・販売。いまでは総売上の7%を占めているそうです。DXによって社員の意識も変わり、好循環が生まれた事例といえるでしょう。

事例4:神奈川県「陣屋」

●DX前の状況・取り組みの背景

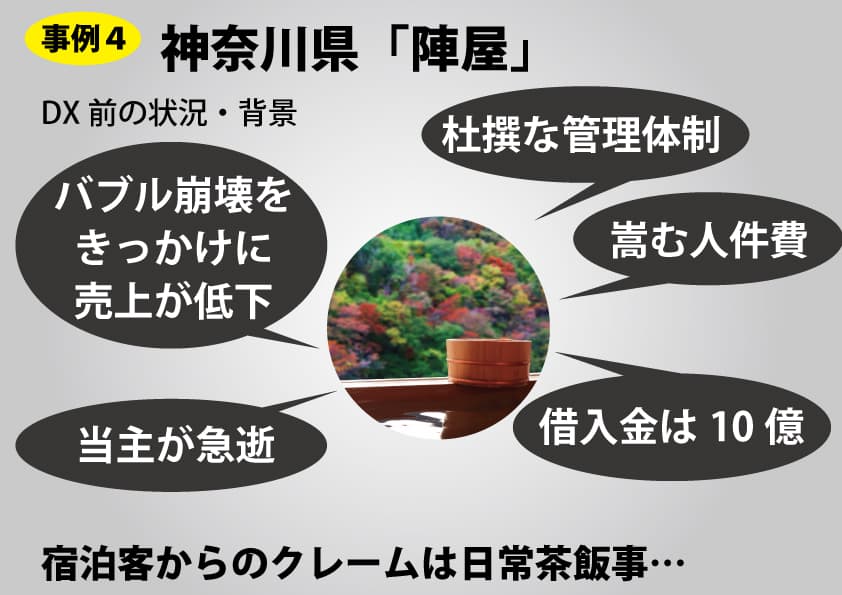

神奈川県秦野市にある「陣屋」は、1918(大正7)年に創業した100年以上の歴史を持つ老舗旅館です。

老舗の旅館も不景気の波には勝てず、バブルの崩壊をきっかけに売上が低下。最悪の時期には売上が3億円を切り、2009(平成21)年には7000万円の赤字、借入金は10億円を超えるほどでした。さらに、お店を切り盛りしていた当主が急逝、女将も病気で倒れてしまいました。

息子の宮崎氏はそれまで大手自動車メーカーのエンジニアとして働いていましたが、両親の状況を鑑みて会社を退職し後を継ぐ決心をします。当時の旅館の経営状況を見て宮崎氏は愕然としたそうです。顧客管理、原価管理、勤怠管理すべてがずさん。嵩んだ人件費が経営を圧迫しているだけでなく、社員同士のコミュニケーション・連携も希薄でした。

そのため、お客様の要望が担当者に伝わっておらず、クレームが止むことはありませんでした。

●DXの取り組み

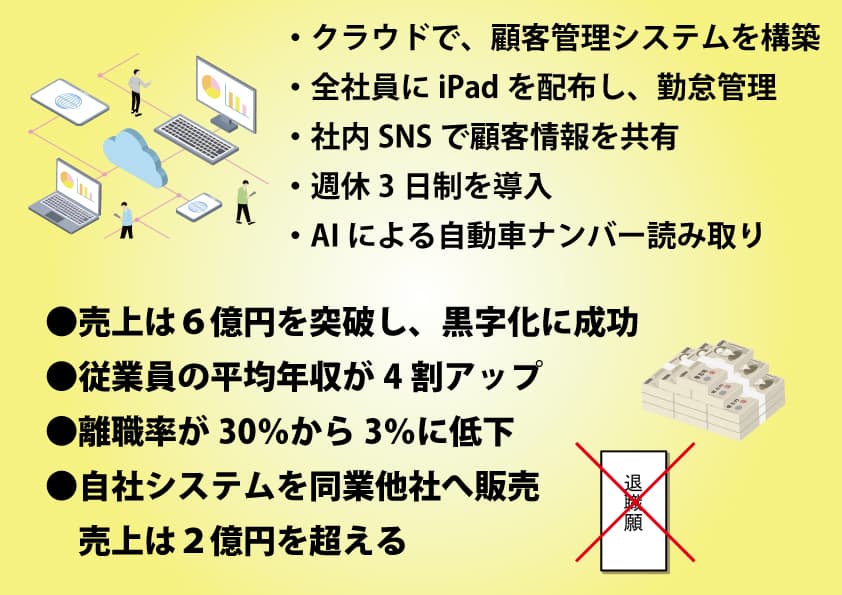

宮崎氏はITツールを用いて業務の効率化を図り、人員配置、顧客管理を徹底することを決心します。しかし、デジタルの力を使って現状を打破しようにも、借金で首が回らない「陣屋」には高額なシステムを購入する資金がありません。そこで、自らシステムを構築することにします。運よく、当時のフロント担当が元SEだったことがわかり、宮崎氏と2人でシステムを作り始めます。

最初から全てがそろったシステムを作ることは人員的にも予算的にも不可能だったため、まずは従量課金制のクラウドサービス「セールスフォース」を自社用にカスタマイズして顧客管理システムを作りました。その後、従業員全員にiPadを配布し、勤怠管理システムを運用開始。業務に関わる事項は全て社内SNSを通じて行うことで、顧客の要望を全社員が共有できるようになりました。

さらに、原価管理システムの運用を開始したことで、原価率が10%改善され、売上は宮崎氏が4代目に就任してから3年後の2012(平成24)年に4億円台まで回復し、黒字化に成功しました。しかし、従業員の離職率が赤字時代と変わらず高かったため、福利厚生の充実に力を入れます。

2014(平成26)年からは、旅館業としては異例の週休2日制を導入。これまでの宿泊客のデータから火曜日と水曜日はお客が少ないという理由で休みにしても経営が成立することがわかったためです。さらに、2016(平成28)年からは月曜日も休みにして週休3日制を開始したことで30%だった離職率は、3%にまで低下しました。

週休3日制を取り入れても売上・利益は下がるどころか上がり続け、6億円を突破し社員の平均年収は4割アップしました。さらにDXは止まらず、近年では駐車場に車が入るとAIが自動でナンバーを読み取り、顧客情報と照合するシステムを導入。従業員は「〇〇様、いらっしゃいませ」と名前を呼んで迎え入れることができるようになり、顧客満足度の向上に寄与しています。このほかにも大浴場に人感センサーを設置することで入浴客の状況を把握し、浴場のメンテナンスに役立てています。

「陣屋」ではこれらのシステムをパッケージ化し、同業他社へ提供するビジネスも開始。売上は2億円を突破しています。歴史のある老舗旅館と聞くと、伝統を重んじて昔ながら方法で営業を続けていると思う人は多いでしょう。しかし、長く経営を続けてこられたのは、時代の流れに柔軟に対応してきたからではないでしょうか。

事例5:東京都「株式会社Mobility Technologies」

最後に紹介するのは「株式会社Mobility Technologies」が提供する「ジャパンタクシー」というアプリケーションです。

使い方はアプリケーションに乗る場所を入力してオーダーすると、現場の近くにいるタクシーが後何分で着くかがわかるサービスです。また、代金の支払いもクレジットカード情報を事前登録しておけば、社内のQRコードを読み取るだけで支払うことができるので、タクシー内で現金の授受をする必要がありません。領収書もウェブ上で発行できます。

「ジャパンタクシー」は2021年2月時点で815のタクシー事業者と提携しており、合計65,086台のタクシーが登録されています。同社では、トヨタ、KDDI、アクセンチュアと提携し、AIを活用した配車支援システムの試験導入も行なっています。配車支援システムとは、タクシーの運行実績、利用客のスマホの位置情報といったビッグデータを利用することで、タクシー乗客数を予測するシステムです。

さらに、気象や公共交通機関の運行情報、大規模イベントのデータを取り込むことで、より精度の高い需要予測が可能となり、都内では9割を超える精度を誇ります。効率的な配車を行うことで、売上が20%増加するという結果も出ています。

「株式会社Mobility Technologies」は「移動で人を幸せに。」というミッションを掲げ、タクシー業界に新風を巻き起こしています。

中小企業のDXを全力サポートします!

以上、国内外でさまざまなDXが進んでいることがご理解いただけたのではないでしょうか。TOMAでは、お客様の経営現状を的確に把握した上で、デジタル化のお手伝い、そしてDXの取り組みの支援を行っています。 初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。