RPAやペーパーレス化をはじめ、現代のビジネスシーンにおいてIT化は急速に進んでいます。 そんな中、「DX」というキーワードを近年耳にするようになった経営層も多いのではないでしょうか。 今回は、DXとは何か、なぜ今注目されているのかを解説したいと思います。 DXを「なんとなくわかったつもり」でいる方は必読です!

目次

そもそも、DXとは何か?

DXとは、デジタル トランスフォーメーション(Digital Transformation)の略称です。 英語圏では、transをXと略すことからDXと呼ばれています。

DXの概念が初めて提唱されたのは2004(平成16)年と言われています。 スェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が「情報技術と良き人生」という論文の中で、「よき人生を送るためには機会と能力が必要であり、DXはその可能性を秘めた技術である」と述べています。

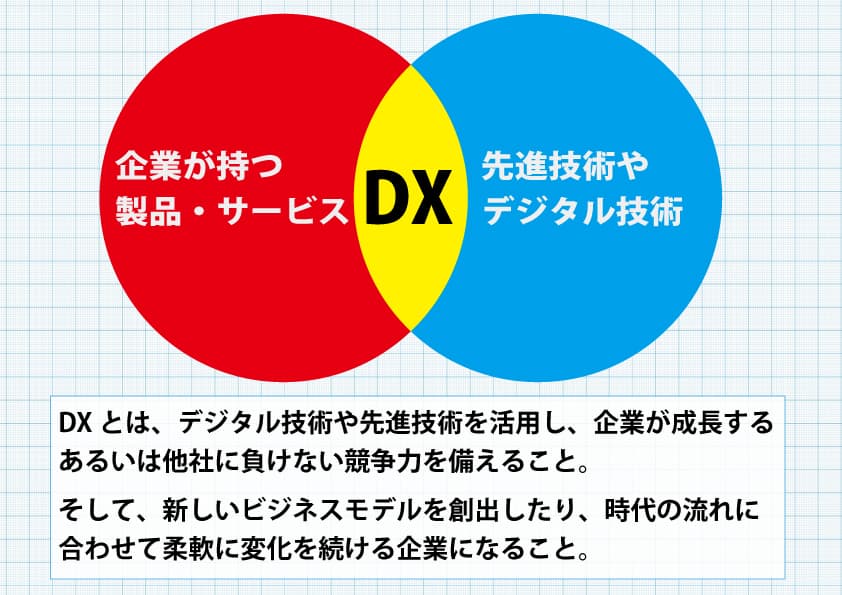

DXを簡潔に説明すると、「デジタル技術や先進技術を活用し、企業が成長する、あるいは他社に負けない競争力を持つこと」です。 また、「新しいビジネスモデルを創出したり、時代の流れに合わせて柔軟に変化し続けられる企業になること」でもあります。

現在、ITツールを全く使わないビジネスはほとんど無いといっても過言ではありません。 よく、IT化やペーパーレス化をDXだと勘違いしている人がいますが、「ITツールを取り入れること=DX」ではありません。 厳密にいうと、ITツールはDXの一部であり、デジタルツールを活用することで、自社のビジネスに変革を起こすことがDXなのです。

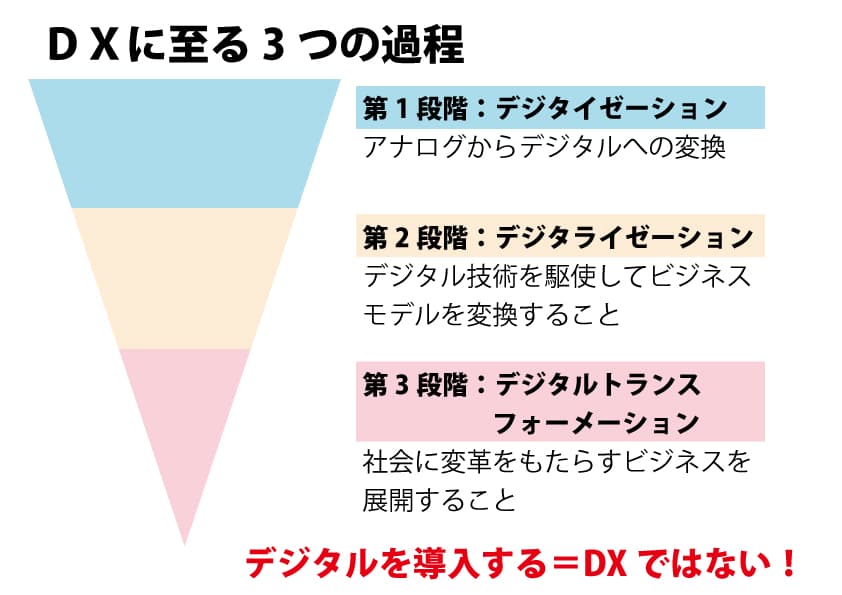

そのため、デジタル化が自社に浸透していることは大前提ですが、それ自体がDXではないのです。DXを実現するためのステップは以下の3段階に分かれています。

第1段階:デジタイゼーション

デジタイゼーションとはアナログからデジタルへの変換です。

・紙で行なっていた業務をペーパーレス化する。

・勤怠管理や業務日報をクラウドやアプリで管理する。

・手作業で行なっていた単純作業をRPA(Robotic Process Automation=仮想知的労働者)に任せる。

・訪問での営業を極力減らし、オンラインでの営業に切り替える。

第2段階:デジタライゼーション

デジタライゼーションはデジタル技術を駆使して自社のビジネスモデルを変えることです。

・実店舗のみの販売ではなく、ネットでも商品を販売する。

・テレワークを取り入れる。

・営業先への直行直帰を取り入れる。

第3段階:デジタルトランスフォーメーション

自社にとどまらず、社会に変革をもたらすビジネスを展開することです。

・デリバリー機能を持たない飲食店の商品をデリバリーするサービスを展開する。

・自社でうまくいったデジタライゼーションを同業他社へ販売する。

・先進技術を搭載した商品や画期的な商品を展開し、市場の競争力を高める。

・詐欺や不正を行う業者を追放するシステムを作り上げる。

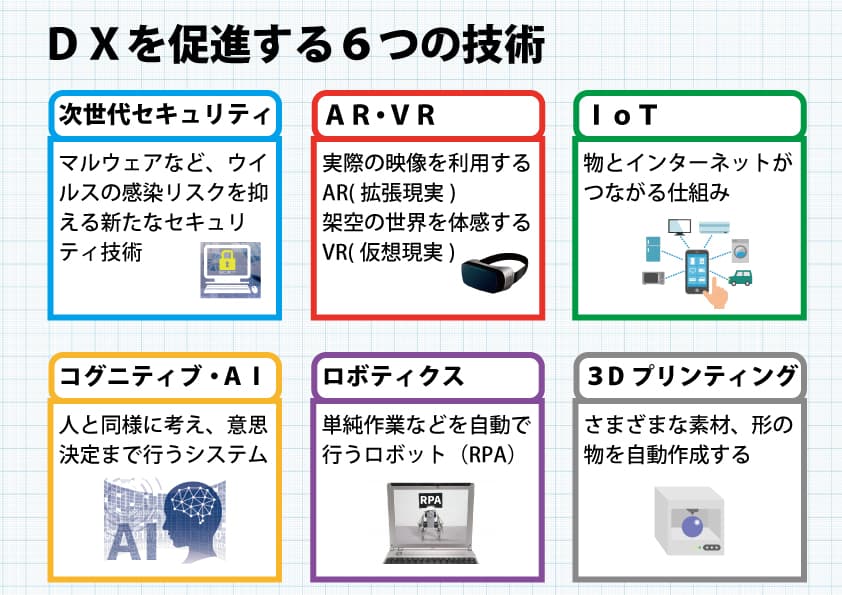

DXを形成する土台、デジタイゼーションとしてソーシャル技術(Social)、モビリティ(Mobility)、アナリティクス(Analytics)/ビッグデータ、クラウド技術(Cloud)の4つがあります。 これらの頭文字をとって「SMAC」と呼びますが、この4つの土台の中で特にイノベーションを促進する技術(アクセレラレーター)として、IT調査会社のI D Cジャパンは以下の6つを挙げています。

●次世代セキュリティ

マルウェアの感染リスクを抑える高度なセキュリティなど

●AR(拡張現実)、V R(仮想現実)

実際の映像を使ったナビゲーションシステムや、自宅に居ながら世界を旅する気分になれるシステム

●IoT

自分の顔を撮影すると、肌の状態に合わせて調合された美容液が作られたり、外出先からお風呂を沸かしたり、エアコンのスイッチを入れたりなど

●コグニティブ(認知)/AI

人間が言葉を話し、考えるのと同様に考え、意思決定までを行うシステム

●ロボティクス

顧客情報の登録など、単純作業を24時間自動で行うシステム

●3Dプリンティング

データを入力することで、さまざまなものを自動で作成するツール

DXはこれらを用いて自社事業にイノベーション(技術革新)を起こすことなのです。

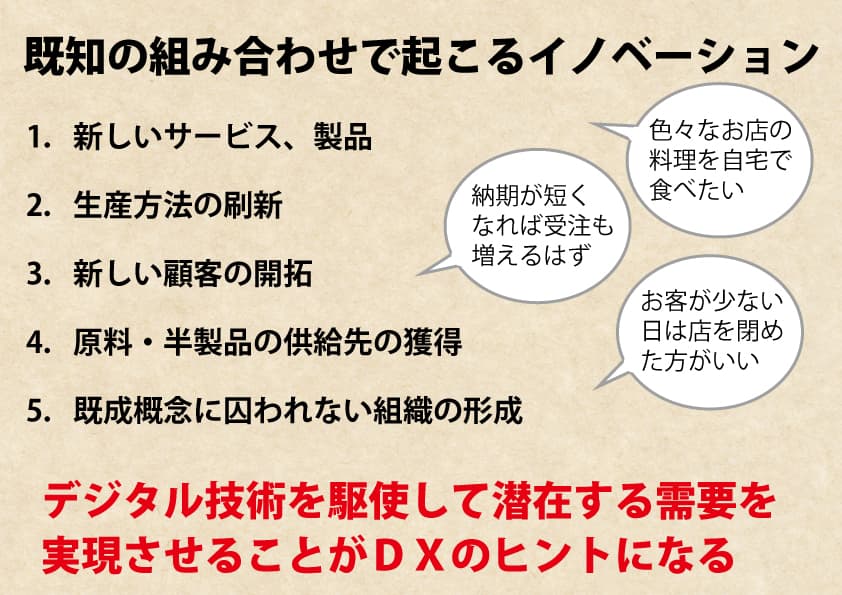

DXは既知と既知の掛け合わせで生まれる

経営者の中には、DXとはこれまでになかった全く新しいサービスや製品を生み出すことだと認識しているかもしれません。 それは間違いではありませんが、0から1を生み出すことだけがDXではありません。 経済学者のヨーゼフ・シュンペーターは「変革とは、既知と既知の掛け合わせである」と述べています。

新型コロナウイルス感染症の流行もあり、近年、急成長を遂げている「Uber Eats」は良い例ではないでしょうか。 「Uber Eats」とは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコに拠点を置くウーバー・テクノロジーが展開するデリバリーサービスです。 日本では2016(平成28)年からサービスが開始されています。

「Uber Eats」のアイデアは、オンライン注文・決済という既知の技術と、出前という既知のビジネスモデルが掛け合わさったものです。 これまでは、ピザ屋や寿司屋、蕎麦屋などデリバリーシステムを導入しているお店だけの特権だったサービスが「Uber Eats」の出現によってどんなお店も宅配サービスが可能になりました。

これは外食業界におけるDXイノベーションといえるでしょう。

●既知と既知の組み合わせで起こすイノベーションには以下のものがあります。

1.新しいサービス、製品

2.生産方法の刷新

3.新しい顧客の開拓

4.原料・半製品の供給先の獲得、サプライチェーンの強化

5.既成概念に囚われない組織の形成

DXだけに言えることではありませんが、ビジネスの根底にあるのは「顧客に満足してもらいたい」という想いです。 「家でいろんなレストランの料理が食べられたらいいな」というのは、誰もが一度は思ったことがあるのではないでしょうか。 それをITで実現したのが「Uber Eats」なのです。

一方で消費者としては注文できる料理やお店の選択肢が増えるわけですから、当然デリバリーを中心としていたお店の売り上げは下がることが予想されます。 新しいイノベーション、DXに取り組まなければ、事業は衰退の一途を辿るでしょう。

「Uber Eats」の例はB to C(企業と一般消費者)ですが、B to B(企業と企業)でもDXは起こせます。

「こんなことができたら納期が早くなる。そうすれば取引先をお待たせしないで済むのに…」

「自社製品には絶対の自信がある。でもさらにレベルアップさせる原料はないか、さらにコストを抑えて製造する方法はないか。一人でも多くの人に知ってもらう方法はないか。」

普段、仕事に取り組む中で思いつく理想像を、ITツールを使って実現できないかどうかを検討してみるとDXのヒントが見つかるかもしれません。

もう1つ、DXで勘違いしやすいのがDXは一度の改革ではないということです。 DXは「変革し続けること」が何よりも大切です。 これは大企業やグローバル企業に限ったことではありません。 むしろ、中堅・中小企業の方が柔軟に変化をしていかなければ、あっという間に時代遅れの企業になってしまうでしょう。

DXが叫ばれる理由「2025年の崖」が企業を襲う

2020(令和)2年12月に発表された「令和3年度税制改正大綱」において「デジタル社会の実現」は7本の柱の1つに位置付けられています。 では、なぜこれほどまでにDXが求められているのでしょうか。

最大の理由はこのままDXに取り組まなければ日本企業は世界競争から遅れをとり、多大な損失を被るからです。 経済産業省が2018(平成30)年9月に発表した「DXレポート 〜ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開〜」には、このままDXに取り組まないとどうなるか、そのシナリオが記載されています。

レポートでは企業がデジタル技術を活用した新たなビジネスモデルの創出や、時代の流れに柔軟に対応した変革ができない場合、2025(令和7)年以降、年間で最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると試算されています。 経済産業省はこれを「2025年の崖」と呼んでいます。

多くの経営者が将来の成長、競争力強化のために、DXが必要だと考えています。

しかし、以下の理由でDXがうまく進んでいないと報告しています。

●既存システムが、事業部門ごとに構築されて、全社横断的なデータ活用ができない。

●既存システムに過剰なカスタマイズが加えられていて複雑化し、新しいシステムを導入できない。

●既存システムの管理者が離職し、システムがブラックボックス化してしまっている。

●経営者がDXを推進したくても現場の抵抗が大きい。

DXに取り組まない、取り組めない企業は、坂道を転げ落ちるように売上が低下するでしょう。 もちろん、企業の規模や業態、業種によって崖の形はさまざまです。 徐々に売り上げが落ちる企業もあれば、一瞬で奈落の底に落ちてしまう企業もあるでしょう。

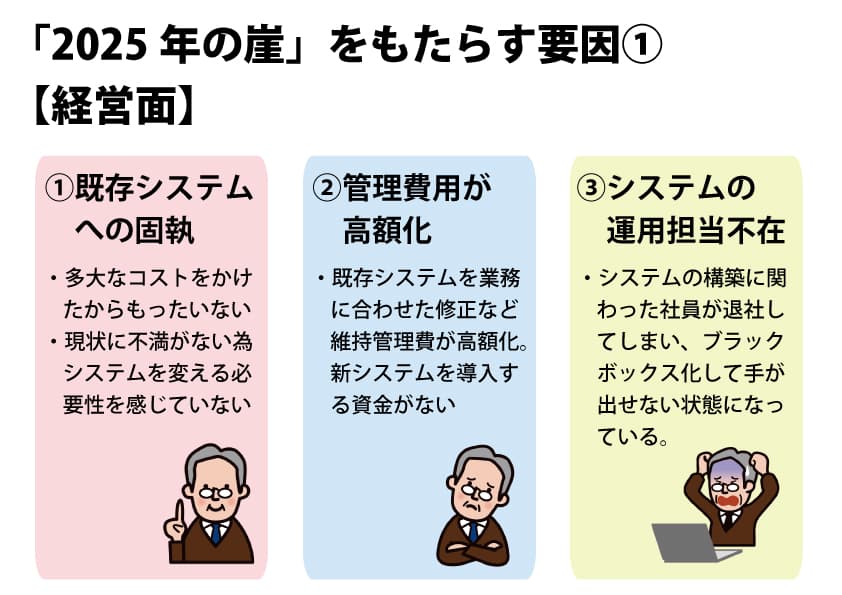

そんな最悪のシナリオが実現してしまう要因には経営面、人材面、技術面の3つの側面があります。

経営面

その1:既存システムへの固執

システムの導入に多大なコストをかけたために、新しいシステムへの移行に二の足を踏んでしまう。

既存システムのままで、データ活用などができない場合、市場の変化に対応できず、デジタル競争の敗者になってしまう。

その2:既存システムの管理費用が高額化

既存システムの維持管理費が高額化し、新しいシステムへ移行したくても資金が準備できない。

その3:既存システムの運用担当が不在

既存システムを構築したのが何年も前になる場合、運用していた社員が定年や退職により管理ができなくなる。

そのため、サイバーセキュリティや事故・災害によるシステムトラブルやデータ滅失等のリスクが高まる。

人材面

その1:IT人材の不足

IT人材の不足は2015(平成27)年に17万人とされているが、2025(令和7)年には43万人にまで拡大することが予想されている。

深刻なIT人材の不足によりDXに取り組みたくてもできない状況が生まれる。

その2:既存システムの運用管理ができる人材の不足

既存システムにこだわり続けた結果、古いプログラミング言語に精通した人材が不足。

デジタル技術を活用した競争から遅れを取り、取り返しがつかない状態になる。

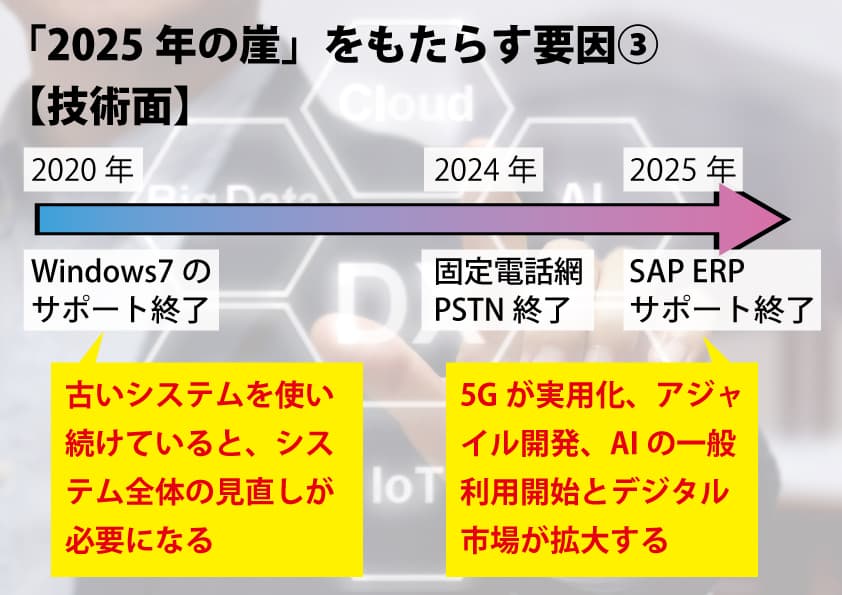

技術面

その1:システムサポートの終了

2020(令和2)年、Windows7のサポートが終了。

2024(令和6)年、固定電話網PSTN終了。

2025(令和7)年、 SAP ERPサポートが終了。

各種サポートが終了するため、システム全体の見直しが必要になる。

既存のシステムから脱却しない場合、取り残される。

その2:デジタル市場が拡大

2017(平成29)年の時点では従来ITサービスとデジタル市場の割合が9:1であった。しかし、2020(令和2)年に5Gが実用化、アジャイル開発が主流、AIの一般利用開始などさまざまな要因から2025(令和7)年には従来ITサービスとデジタル市場が6:4になると予想される。

以上の要因を放置し続けると、さまざまな悪影響が現れると「DXレポート」では予測しています。

【企業の場合】

・ビッグデータを活用しきれず、デジタル競争についていけない。

・既存システムの技術的負債が顕在化し、業務の維持ができなくなる。

・既存のシステムでは、セキュリティ面が脆弱になり事故・災害によるシステムトラブルやデータ滅失・流出のリスクが高まる。

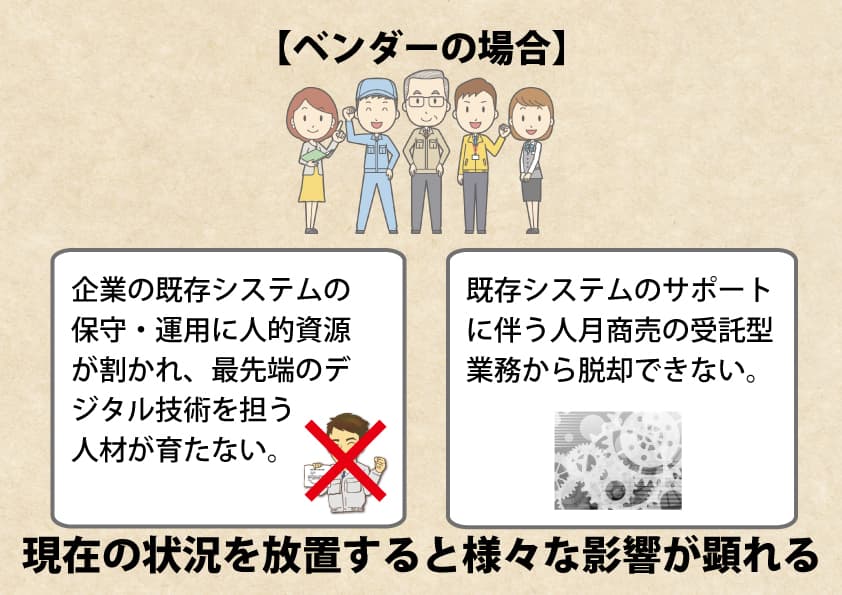

【ベンダー(システムの開発・製造・供給元)の場合】

・企業の既存システムの保守・運用に人的資源が割かれ、最先端のデジタル技術を担う人材が育たない。

・既存システムのサポートに伴う人月商売の受託型業務から脱却できない。

「2025年の崖」まで猶予はあと4年程度しかありません。

「他社がまだ取り組んでいないから様子を見よう」

「DXは大企業が取り組むもので中小には関係無い」

といった考えでいるのなら、今すぐ改めたほうが良いでしょう。

TOMAでは、大企業よりもむしろ中堅・中小企業の方がDXは必要であり、導入もしやすいと考えています。 なぜなら大企業に比べて組織が硬直していないため、柔軟な対応が可能であり、トップの意見が通りやすい環境だからです。

>>個別相談も随時受け付けておりますので、DXに興味のある方はお気軽にご相談ください。

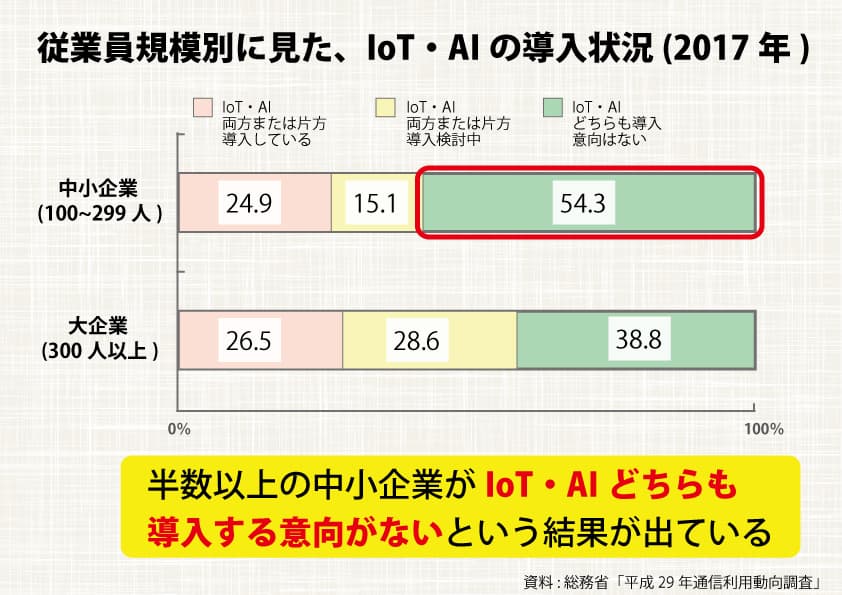

事業の根幹に絡みつくレガシーシステムの呪縛

これからのビジネスシーンにおいて、DXがどれだけ重要なのかがお分りいただけたと思います。 ところが、2019(令和元)年版「中小企業白書」によると、「IoT、AIどちらも導入意向はない」という中小企業(従業員100〜299人)は54%を超えています。 そして、「IoT、AIどちらも導入している」と答えた中小企業はわずか3%という結果です。 大企業であっても導入しているのは5%弱と現状は中小企業も大企業も大して変わりません。

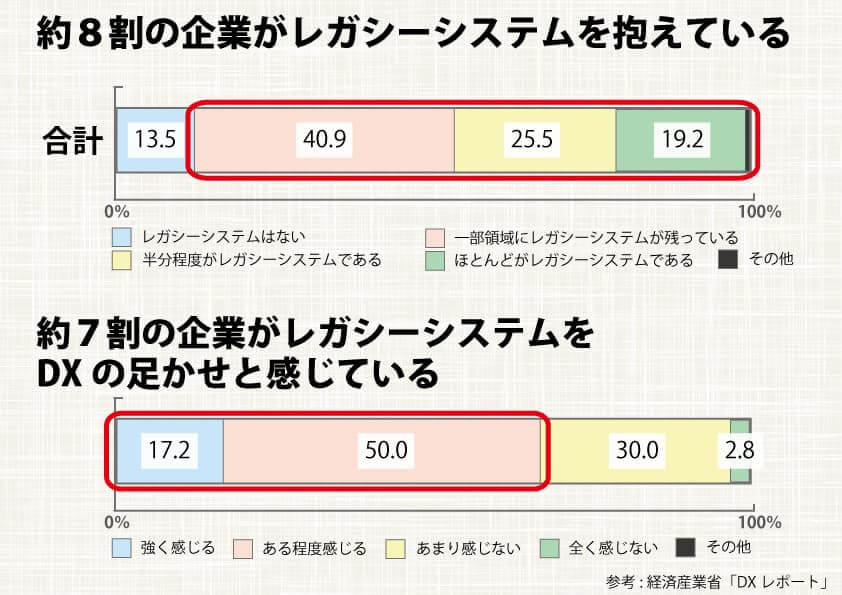

では、DXが必要だとわかっていても、日本でDXが広がらないのはなぜなのでしょうか。 DXを阻む最大の壁といっても過言では無いのが、レガシーシステムだと言われています。

レガシーとは直訳すると「遺産・先人の遺物」といったポジティブな意味で使われることが多いですが、IT分野におけるレガシーシステムは「時代遅れの老朽化したシステム」、あるいは「度重なる修正によって複雑になり、ブラックボックス化したシステム」とネガティブな意味で使われます。 主に20年以上前に作られたメインフレームや、オフィスコンピュータをベースとした独自仕様のオンプレミスのシステムを指すことが多いです。

「DXレポート」によると、約8割の企業がレガシーシステムを抱えていて、約7割の企業が、『レガシーシステムがDXの足枷になっている』と考えていることが報告されています。

意外と多いのが、自社がレガシーシステムを抱えていることに気づいてさえいない場合です。 業務遂行に問題がないという理由から、現状に満足してしまっている経営者は少なくありません。 また、システムの開発に多大な資金を投資している場合、システムの全面リニューアルにどうしても前向きになれないケースもあります。

一方で、レガシーシステムは自社専用にカスタマイズされたシステムですから、利便性の高さはメリットです。 また、業種によってはそのシステムでないと業務に支障をきたす事もあります。 そのため、レガシーシステムでなければならないものは残し、クラウド型のアプリケーションなどでも代替可能なシステムは順次移行するというような両輪で運用するのが理想と言えるでしょう。

DX導入後のビジョンを描くことが大切

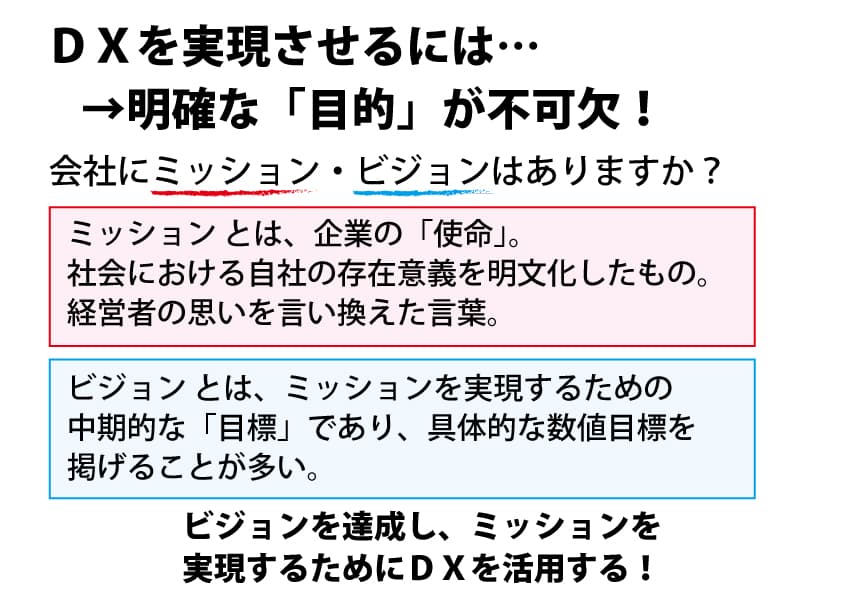

常に頭に置いておくべきことはDXは手段であり、目的ではないということ。 これはDXに限りませんが、自社のミッション・ビジョンが明確になっているかどうかも大切なポイントです。

ミッションとは企業の「使命」のことです。 自社が経営を続ける中で何を目指すのか、自社の存在意義を明文化したもので、経営理念と言い換えることもできます。 ビジョンはミッションを達成するための中期的な「目標」です。 5年後の売上目標はいくらか、店舗数を何店舗増やすか、従業員数を何人増やすかなど具体的な数値目標を掲げることが多いです。

ミッション・ビジョンが現状のレガシーシステムで実現可能なのであれば無理してデジタル化を進める必要はないかもしれません。 しかし、DXに取り組むことで、業務がより効率的に遂行可能な場合もありますから、検討は必要です。 常に「変革」していくことは、経営者が行うべき永遠のタスクであると心得ましょう。

ここで一つ、DXに取り組み成功を収めた事例を紹介します。

神奈川県小田原市に本社を置く鋳造会社コイワイは、2007(平成19)年にドイツ生まれの「レーザー焼結積層工法」装置を日本で初めて購入しました。 「レーザー焼結積層工法」とは、3Dプリンターで砂型を作る技術です。

それまでも砂型の高い技術やノウハウを持つ企業として一定の地位を確立していた同社ですが、新しいデジタルツールを取り入れたことにより、それまで2週間かかっていた納期を2〜3日に短縮することに成功しました。

ライバルと大きく差をつけた2012(平成24)年、砂型を必要とせずに金属の粉末に電子ビームを照射して部品を成型する「3D金属粉末積層装置」の国内初導入に踏み切ります。 真空の空間で成型するため不純物の入らない高密度な製品を作れること、3D技術を使うため砂型の鋳造では不可能だった複雑な形も作ることができるようになりました。 今ではその高度な先進技術が認められ、ロケットエンジンの部品まで請け負う企業へと成長しています。

このように、それまで培ってきた職人の技術を追求していけば事業を存続することは可能だったかもしれません。 しかし、コイワイは先進技術を取り入れることで納期の大幅短縮、人間の手では不可能な部品の成型を実現し、大きく成長したのです。 現状に満足せず、変革し続けていこうとする気概を持って取り組むことこそ、DXの本質であり、導入後のビジョンをどれだけ描けるかが成功のカギになります。

IT人材の不足がDX導入のブレーキに

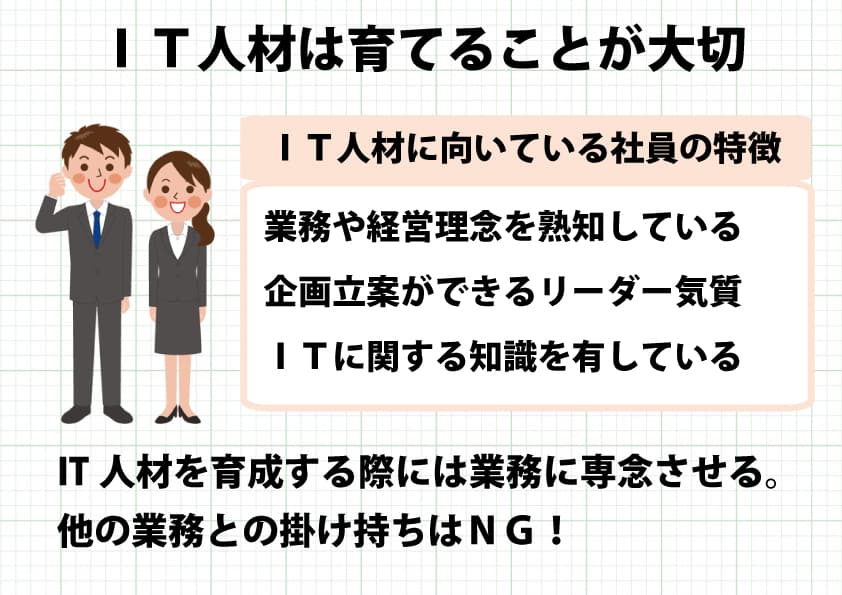

DXが重要とわかっていても導入に二の足を踏んでしまう原因の一つがDXを任せられる人材が会社にいないことです。 確かに、DXを任せるとなるとそれなりの知識と企画力のある人材が必要になります。

ただ、「うちには任せられる社員がいないから」とDXに取り組むことを最初から諦めてしまうのは早計です。 本気で取り組む意思があるのであれば人材を育てる覚悟をしてください。 まずは社内でITに興味がある社員がいないか募ってみると良いでしょう。

IT人材には2種類あると言われており、「企画を提案できる人材」と「ITサービスを提供できる人材」です。 現在ではクラウドサービスが発展していることもあり、デジタル化のハードルは下がりつつあります。

専用の自社システムをゼロから構築するのではなく、すでに開発されているシステムを使いDXを図ることができるようになっています。 その場合、開発にかかる期間も大幅に短縮できるだけでなく、使った分だけ費用がかかる従量課金制のシステムも増えてきているので初期コストを抑えて導入が可能です。 顧客の入退室を管理したり、多数のクーポン券を一瞬で分別することが可能な画像認識システムは1回数円での運用が可能です。

以上のことから、DXを実現するために必要なのは「企画を提案できる人材」です。 自社業務に精通していなければ企画の立案までは不可能なので、DX用に外部から雇い入れるのは得策ではありません。 また、DXを他の業務と兼任するのもNGです。

会社の将来に関わる仕事です。

他の業務との合間に片手間でやるようでは絶対にうまくいきません。

●自社の業務や理念を熟知している人材

●企画立案ができるリーダー気質の人材

●ITに関する知識を有している(強い興味がある)人材

上記に該当する人材に目星をつけたら、人材育成を投資と捉え、徹底的にDXを叩き込みましょう。

一方、経営層はデジタル技術に対する見識を深め、適切な指示を出せるよう勉強しなければなりません。 「デジタル技術を応用したDXが必要だから、何か考えろ」と上層部が部下に丸投げをして失敗するのはよくあるケースだからです。

IT人材を育て、自社の未来を明るくするプランができて「さぁ実行」という段階までこぎ着けても、現場の反発によって定着しないことがあります。 現場が反発する理由は「これまでのやり方を変えたくない」とか「もしかしたら自分がクビになるかも」といった意識の低さからくるものが多いのですが、集団にこのような考えが広まると収拾がつかなくなります。

そのため「DXに舵をきる!」と大号令を出すのは経営者でなくてはなりません。 そこには強い意思が必要です。 「部下に丸投げ」した企画で経営者が内容を理解できていないようでは、社員に想いは伝わりません。

DX導入には助成金や税制優遇をうまく使うのが◎

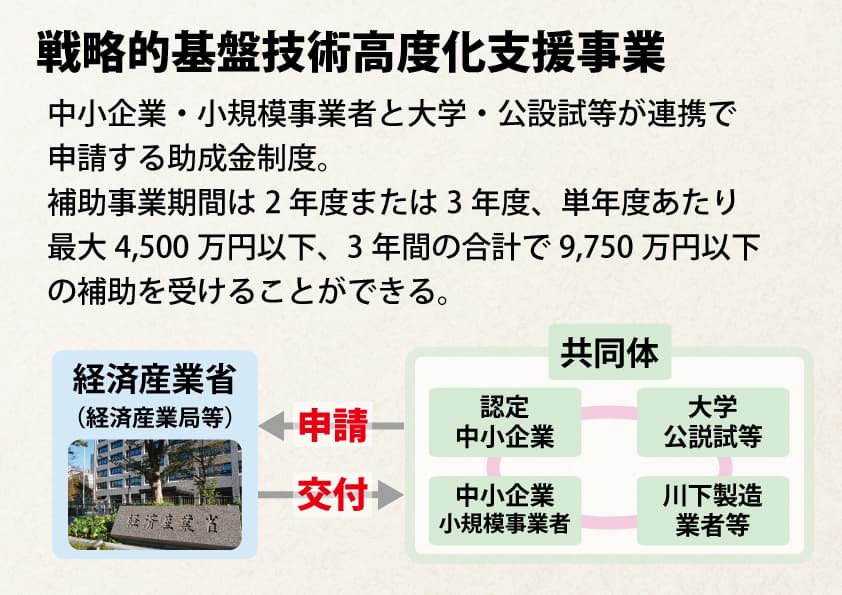

コスト面では、DXに対して本腰を入れている政府が用意する補助金制度の利用を検討するのも良いでしょう。 中小企業庁が公募している「戦略的基盤技術高度化支援事業」は中小企業・小規模事業者と大学・公設試等が連携して申請する助成金制度です。

補助事業期間は2年度または3年度で、単年度あたり最大4,500万円以下、3年間の合計で9,750万円以下の補助を受けることができます。 採択の基準は中小企業が取り組むべき研究開発ですが、2018(平成30)年3月に改正が行われ、IoT、AIなどの活用が盛り込まれました。

研究開発の方向性には「自社によるIoT、AIなどの技術の高度化」、「IoT、AIなどを活用した自社の基盤技術の高度化」が示されていて、事業への活用も認められています。

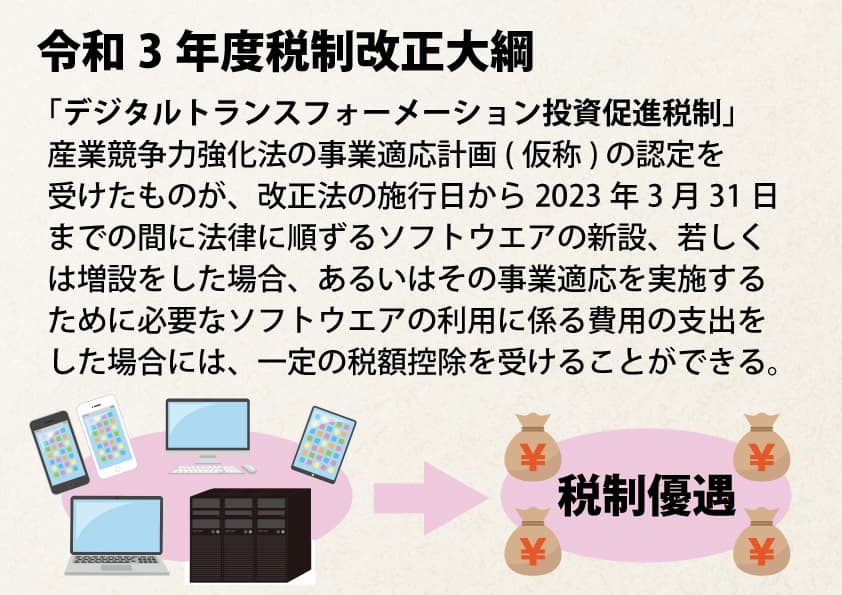

「令和3年度税制改正大綱」では、デジタルトランスフォーメーションに対する施策が発表されました。 その1つが「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設」です。

産業競争力強化法の事業適応計画(仮称) の認定を受けたものが、改正法の施行日から2023(令和5)年3月 31 日までの間に法律に準ずるソフトウエアの新設、若しくは増設をした場合、あるいはその事業適応を実施するために必要なソフトウエアの利用に係る費用の支出をした場合には、一定の税額控除を受けることができます。

以上のように、国も本気でDXの推進を奨励しています。 助成金や税制優遇をうまく使って自社のDXを進めましょう。

中堅・中小企業こそDXを!

DXは資本力のある大企業のものと思われがちですが、大企業でさえもなかなか導入が進まない背景があります。 まずは組織が複雑化し上下関係を強く意識する「タテ構造」です。 企画を通すにしても様々な部署に承認を取らなければならなかったり、各部署の摩擦が激しかったりと、変革を起こそうとしてもうまくいかずに時間だけが過ぎてしまうことも多いです。

また、大企業では、事務、開発、営業など部署ごとに全く異なる仕事をしていて会社全体のことを考えて業務に当たっている人は多くありません。 そのため自分の仕事以外に興味がない、あるいは仕事のやり方が変わることに強い抵抗を感じる社員が多い傾向があります。

この他にも、ITシステム関連を全てアウトソーシングで丸投げしていて、DXに取り組む土壌が育ちにくかったり、新規事業を過小評価し既存事業とのカニバリズムを意識し過ぎて新規事業への参入に二の足を踏むことも少なくありません。

このように、型にはまりきった組織体制と昔ながらのサラリーマン根性はDXを阻む最大の敵です。その点、中小企業はフットワーク軽く大胆な改革ができるはずです。 DXによって既存顧客の持つ新しい需要を掘り起こし、新しい時代の先駆者になりましょう。

■関連記事(参考ページ)令和3年度税制改正大綱

■参考書籍:DXの教科書

DX化に関するお悩みはTOMAにご相談ください

以上、DX化についてお分かりいただけたと思います。 システム導入には専門知識も必要です。 TOMAでは企業のDX化のお手伝いしています。

初回相談は無料ですので、DX化に関心がある方はお気軽にお問い合わせください。