目次

会議を円滑に進行する方法

以前、会議の特性は7種類あることを紹介しました。この記事では、それぞれの会議の進め方や、進行方法を解説したいと思います。

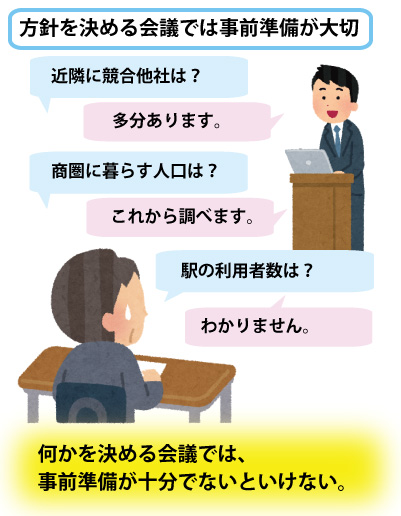

方針を決める会議は事前準備が大切

会社の方針や予算、採用計画に業務担当者、人事異動など業務を進める上でさまざまなことを決めないといけません。この会議では決裁を下す担当者と、決裁者が正しい決裁を下せるよう、判断材料を説明・提案をする担当者に分かれます。

質疑応答を繰り返しながら、より正しい判断が下せるように会議を進行していきます。会議をうまく進める上で大切なポイント、成功の可否は会議前の「準備」にどれだけ時間をかけられるかがポイントです。

例えば、スーパーマーケットを新たに出店する場合、商圏分析が必須です。

・商圏に暮らす人口はどのくらいか?

・商圏に暮らす人の消費金額は?

・予想利用者の年齢層は?

・交通の利便性は?

・競合他社が近隣にあるかどうか?

・将来の人口増加が見込める地域か?

決定を下すにはさまざまな要素を総合的に判断しなければなりません。

決裁者はある程度の役職についている場合が多く、正しい決断をしなければならないという責任と重圧によるストレスがあります。

プレゼン担当者は、決裁者が決定を下せるだけの資料がそろっているかどうか、資料に間違いがないかどうか、質問された際の応答をシミュレーションするといった事前準備が大切です。

準備不足などが原因で、プレゼンが上手くいかなければ決定が先延ばしになり、何も決まらず時間だけが過ぎていくことになっていまします。

決裁する立場の人の意識も重要

逆に、決裁者は、自分の立場をしっかりと意識することが大切です。自分が決めなければ、事業が前に進まないことを自覚し、もし決裁が下せないという場合には、提案者になぜ決裁が下せないのか、決裁をするためにどんな資料が必要なのかを明確に示す必要があります。

もし、決裁者に意識が足りないと感じた場合は、提案者が何をどれだけ準備しなければならないかを事前にヒアリングするのも良いでしょう。

続いて、会議の種類と進行方法を解説していきます。

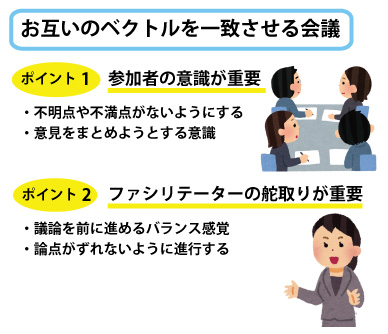

お互いのベクトルを一致させる会議

お互いの思っていることや、今後の方針に関する意見を出し合い、今後の方向性を決めるための会議です。誰かが決裁をする会議とは少し趣が異なり、参加者全員の意思統一が目的となります。

会議の進行方法はまず、合意を得たい議題の説明を行います。次に、不明点をなくすための質疑応答時間を設け、内容に関する理解を深めます。最後に、合意案に関する修正点を議論することで、内容をブラッシュアップし、全員が納得できるものに仕上げていきます。

この会議をうまく進行させるためには参加者の意識が重要です。不明点や不満点がある際にはしっかりと意見を言いましょう。また、全員が「合意を完成させよう」という前向きな気持ちが大切です。しっかりと協議を重ね、合意後に不満が出ないようにしましょう。

参加者が多すぎると意見がまとまらない場合もあります。その場合は、役職者のみで会議を行い、決定事項を部下に共有しても構いません。この他、合意に至らないケースは、提案内容に関する批判や不満点ばかりが噴出し、参加者に合意をさせようという意識が薄れていってしまうことです。そのため、ファシリテーターの働きが重要になります。会議が脱線しすぎないようバランスをとり、ある程度の意見が出たところで合意案をまとめます。

会議の前に合意方法を示しておくのも一つの手です。合意方法は参加者全員の合意が得られるまで話し合う、多数決、反対意見がなくなった時点で合意といった方法があります。

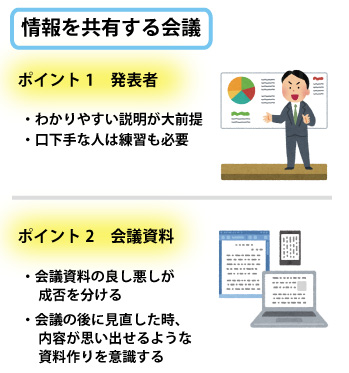

情報を共有する会議

上長会議で決まった内容や、取引相手から得た業務運営に関わる情報を共有する会議です。何かを決定する会議ではありません。この会議をうまく進行するためには、情報がしっかりと伝わるように発表者が準備を行うことです。後から見直してもポイントがわかるような資料を準備したり、プレゼンの練習をしたりすると良いでしょう。

共有される側は発表者の話をしっかりと聞いて、理解をしようとする意識の高さが大切です。また、共有された内容に不明点があれば質問をしましょう。

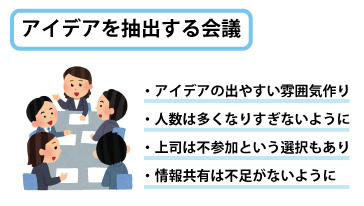

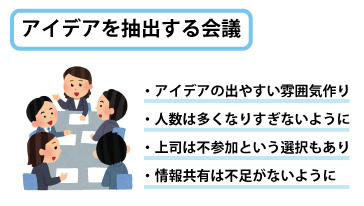

アイデアを抽出する会議

何かを決定する前に行う会議で、ブレーンストーミングやブレーンライティングがこの会議にあたります。進行方法は議題テーマの解説を進行役が行い、自由な発想でアイデアを出し合います。事前情報が不足している場合、アイデアを出すレベルに至らない可能性もあるので、会議の主催者、進行役は事前準備が必要です。

この種の会議では、アイデアを抽出しやすい雰囲気作りも大切なポイントです。意見を出しやすくするために、参加人数を多くしすぎない方が良いでしょう。

上下関係の激しい職場では、上司の目を気にして意見が出しにくくなるというケースもあるので注意が必要です。人のアイデアを批判しない、相手の意見に乗るのも歓迎など、ブレーンストーミングのルールについては第24回、25回を参考にしてください。

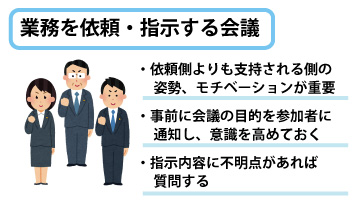

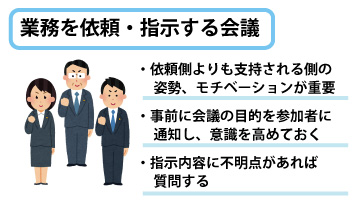

業務を依頼・指示する会議

「情報を共有する会議」に似ていますが、この会議は実際に伝えた内容に併せて行動に移してもらいます。役員会議で決定した業務改善案や、新しい業務のルールを伝えるため、新たなプロジェクトの役割分担を伝えるといった会議です。

何かを決定することはありませんが、参加者は自分事として指示を聞く高い意識が必要になります。また、実際に行動に移すのは話を聞く側なので、不明点があれば、しっかりと質問をしましょう。

会議をうまく進行するために必要な事は発表者の事前準備が大切です。誰に何を依頼するのかを端的にわかりやすく説明するように心がけましょう。

会議のレイアウトについて

「アイデアを抽出する会議」では、お互いの顔がみやすいテーブル型やロの字型、「業務を依頼・指示する会議」では、コの字型や教室形式のレイアウトが良いでしょう。

アイデアを抽出する会議

何かを決定する前に行う会議で、ブレーンストーミングやブレーンライティングがこの会議にあたります。進行方法は議題テーマの解説を進行役が行い、自由な発想でアイデアを出し合います。事前情報が不足している場合、アイデアを出すレベルに至らない可能性もあるので、会議の主催者、進行役は事前準備が必要です。

この種の会議では、アイデアを抽出しやすい雰囲気作りも大切なポイントです。意見を出しやすくするために、参加人数を多くしすぎない方が良いでしょう。上下関係の激しい職場では、上司の目を気にして意見が出しにくくなるというケースもあるので注意が必要です。

人のアイデアを批判しない、相手の意見に乗るのも歓迎など、ブレーンストーミングのルールについては第24回、25回を参考にしてください。

業務を依頼・指示する会議

「情報を共有する会議」に似ていますが、この会議は実際に伝えた内容に併せて行動に移してもらいます。役員会議で決定した業務改善案や、新しい業務のルールを伝えるため、新たなプロジェクトの役割分担を伝えるといった会議です。

何かを決定することはありませんが、参加者は自分事として指示を聞く高い意識が必要になります。また、実際に行動に移すのは話を聞く側なので、不明点があれば、しっかりと質問をしましょう。

会議をうまく進行するために必要な事は発表者の事前準備が大切です。誰に何を依頼するのかを端的にわかりやすく説明するように心がけましょう。

続いて「人材育成、教育、研修する会議」と「意見をまとめる会議」の進行方法や注意点を紹介します。

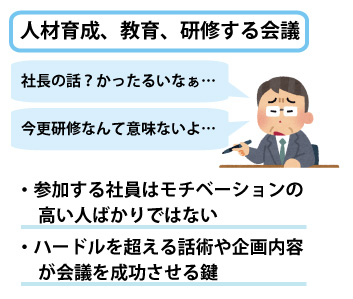

人材育成、教育、研修する会議

社員のモチベーションアップや、人材育成を目的としたレクチャーを目的とした会議です。社長による社員の意識改革を促す演説、外部スタッフを招いてのセミナー、人事総務部による新人教育、社員総会といった会議がこれにあたります。

社長の演説があると聞いて、社員のモチベーションの上がる会社は素晴らしいですが、そうでない会社もあるでしょう。この会議がうまく周り、モチベーションのアップを成功させるためには、社員の想像を上回る演説が必要になります。

セミナーでは事前に、参加者に対してどう変化・成長してもらいたいか、狙いを通知しておくことも重要です。そして、分かりやすい解説、資料の準備にも抜かりがあってはなりません。会議を行う側に熱がなければ絶対に社員には伝わらないと心得ましょう。

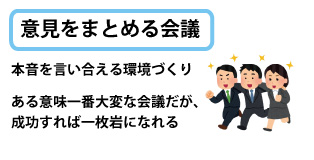

意見をまとめる会議

この会議も何かを決定する物ではありません。以前に解説した「情報を共有する会議」や「アイデアを抽出する会議」よりもエモーショナルな側面が強い会議です。参加者が心で思っている本音を言い合うことで、情報の共有のみならずお互いの共感を得ることを目的としています。

毎週決まった時間に行われる定例になると、感情のやり取りができなくなってしまう可能性があります。また、肩書きや立場が違うもの同士で気を遣い本音が言えない会議になってしまっても本末転倒です。

本音が言い合える環境を用意することは他のどの会議よりも難しいかもしれません。しかし、成功すれば組織が大きな一枚岩となり、生産性をさらに向上させる可能性も秘めています。

会議をより効率的に改善することは、業務改善の基本であり、究極の業務改善と言っても過言ではありません。当然、現場ではうまくいかないこともあると思いますが、最初に述べたように「きっとうまくいかない」と思って参加する会議ほど無駄なものはありません。ポジティブな考えを忘れずに臨んでください。