かつてのTOMAには、理念が根付いていませんでした。

「何のためにこの会社があるのか」「会社としてどうありたいのか」そんな問いに、全員が同じ言葉で答えられるわけではなかった時代。そこからTOMAは、一歩ずつ理念づくりと向き合い、組織にとっての「憲法」ともいえる経営理念を築いてきました。

20年にわたり試行錯誤を重ねながら、理念を“つくる”だけでなく“浸透させ”“体現する”文化を育ててきたTOMA。今回は、その軌跡を代表の市原と経営コンサルタントの森本による対談形式でたどりながら「なぜ理念が必要なのか」「どう理念をつくり、活かすのか」といった実践的なヒントをお届けします。

変化の時代にこそ、理念が組織の指針となります。TOMAの知見を、自社の理念経営の進化にぜひご活用ください。

かつてTOMAの経営理念には“魂”が入っていなかった。

市原 私がTOMAに入社したのは2003年。当時の社内は今とはまったく違って、毎月のように送別会が開かれる、いわゆる“人が定着しない会社”でした。

森本 今のTOMAからはちょっと想像できないですね。

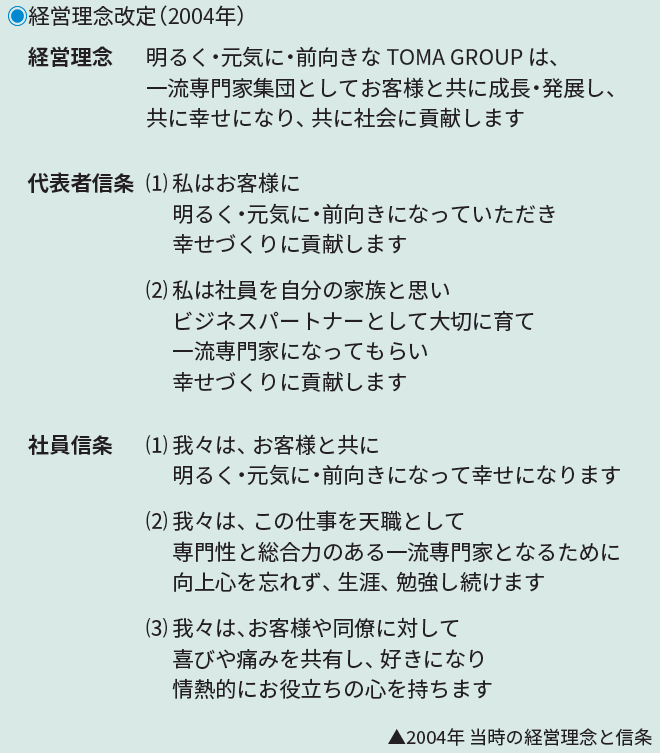

市原 そんな状況を見て、創業者である藤間会長(当時理事長)が「このままではいけない」と一念発起し、経営理念を見直すプロジェクトをスタートさせたんです。

森本 当時の理念はどんな内容だったんですか?

市原 どこの会社にも当てはまりそうな、いわゆるテンプレート的なものでした。TOMAの個性や価値観が反映されておらず、会長の言葉を借りるなら“魂”が入っていない理念でした。

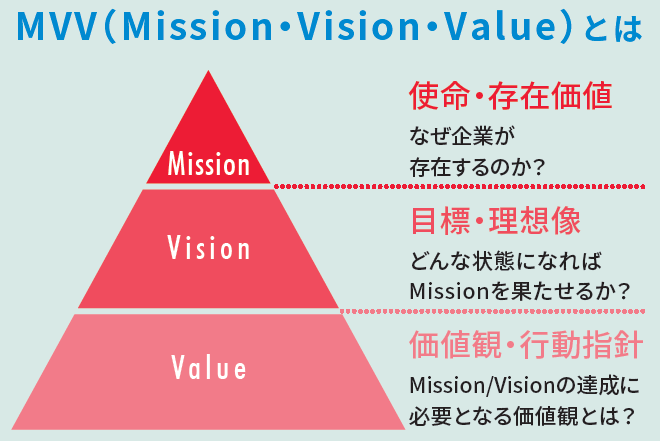

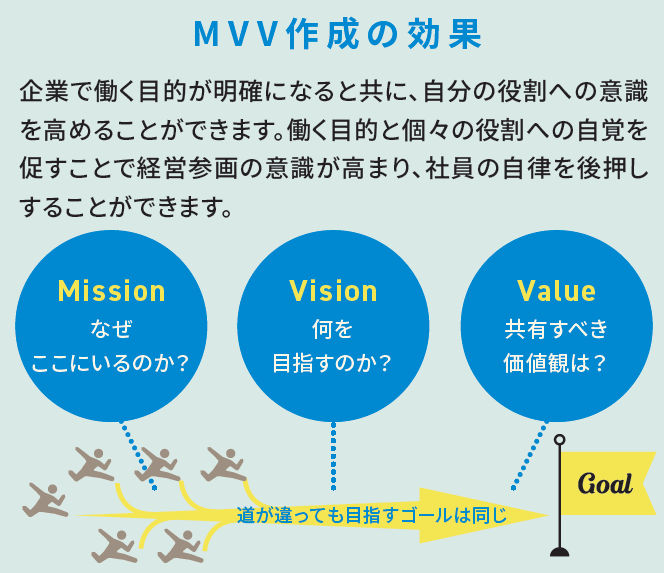

森本 私もMVV(Mission/Vision/Value)策定のお手伝いをしている中で「理念はあるけど実体がない」という会社に出会うことが少なくありません。本来、理念は会社の存在意義や指針を言語化したもので、それを社員全員で共有し、同じベクトルに向かうためのものですよね。

市原 理念は、会社の存在意義であり、経営判断の拠りどころになるもの。私はよく「会社の憲法」だと表現していますが、ブレることのない軸として、すべての意思決定の土台になるものです。だからこそ、状況に応じて見直すことが重要だと思っています。

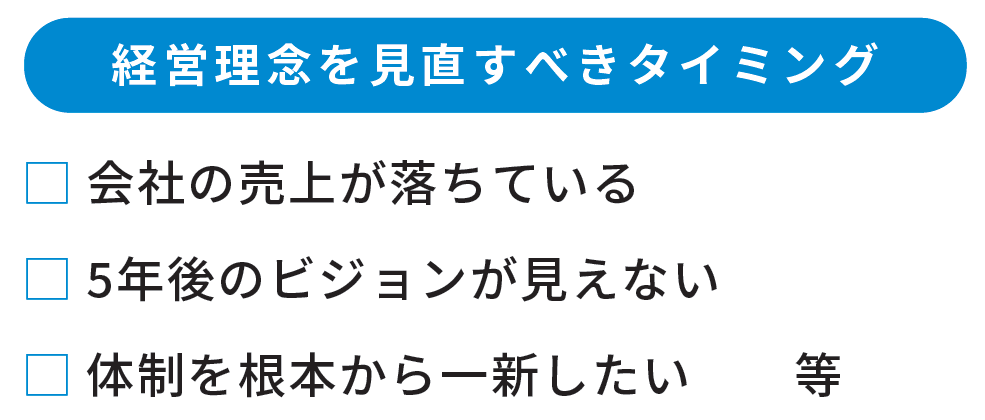

経営理念を見直すべきタイミング

森本 理念を見直すべき状況の一つは売上が落ちてきたとき。これは組織が機能していないことが数字で現れているケースです。もう一つは、売上は安定していても部署や人材に変化がなく、組織全体にマンネリ感が漂っているとき。この状態では経営者も社員も「この先、どこを目指すのか」が描けなくなってしまいます。当時、会長が理念の見直しに踏み切った背景には、こうした課題があったのではないでしょうか。

市原 そうだと思います。当時、理念の見直しを始めた会長は理念策定のための講座にも通い、自分自身の言葉で言語化することを繰り返していました。「明るく・楽しく・元気に・前向き」という言葉は、その時に生まれたものなんです。

森本 「明るく・楽しく・元気に・前向き」は誰もが賛成する言葉なんですよね。でも、それだけだと人によって解釈がばらついてしまう。だからこそ、それを「日々の行動にどう落とし込むのか」といった具体化が不可欠になりますよね。

市原 そうですね。抽象的なままだと共感は得られても、行動にはつながらない。だから私たちは、それぞれの言葉に対して「具体的にどうあるべきか」を明文化するようにしてきました。それがビジョンであったり、行動指針の「お客様へのお約束15ヶ条」なんです。最初は会長が作成していたものを、その後、社員による委員会で改定を行い、現場の声を反映した内容へと進化させて今の形になりました。

森本 お客様とMVV策定を進めていても、実際に社員さんとの面談の中から、組織として何が足りていて、何が不足しているのかといった気づきが数多く出てきます。それをValue(行動指針)に落とし込んでいくことで、みんなで共感する“抽象的な概念”が、日々の“具体的な行動指針”になって、組織が実際に機能していくんです。

社員が動ける理念、動けない理念の違いとは。

市原 理念が組織の中で機能するかどうかは、組織への理念の浸透度にかかっています。しかし、これが本当に難しくて、時間がかかるものです。

森本 本当に難しいですよね。

市原 例えばTOMAでも2004年に理念を改定(下図)した当時にも毎朝の唱和をはじめ、浸透させるための施策を行いましたが、いつも試行錯誤していましたね。

森本 今、お客様にMVVの提案をしている中で思うのが、先ほどの行動指針の具体化とは逆に、その上に位置する理念、会社の存在意義やビジョンはある程度抽象的でないと、社員の誰にも刺さらなくなってしまうんです。例えば、現在のTOMAが掲げる「明るく・楽しく・元気に・前向き」は、すごく広い言葉で方向性を示しているから刺さりやすいのではないでしょうか。だから社員が動く、機能する理念なんだと思います。

市原 広く、そして深く浸透することが大切です。

森本 そうですね。社内にはもちろん、採用活動といった社外に向けて理念を発信するときも「自分たちはどういう会社なんだ」ということをピンポイントではなく、抽象的に伝えるほうが、共感を得やすいと思います。

市原 あとは伝え方、伝える人も重要ですよね。私は繰り返し伝えることを大切にしています。ただ伝えるのではなく、状況や文脈に合わせて言い方を変えながら、トップからだけでなく、部長クラスやSHIFT TEAM(※)など、複数の立場から発信することも大切だと思います。

(※)SHIFT TEAMとは…TOMAの社長直轄で、10年後のビジョンである「VISION2029」の推進のため、グループ全体を視野に入れた活動の提言および推進を行うチーム。担当役員によるトップダウン体制とシフトチームによるボトムアップ体制が融合することで、全社を巻き込んだ取り組みを目指しています。

森本 確かに「誰が伝えるか」はとても重要ですよね。社長が言っているだけでは「上の人が言っていること」と捉えられてしまうケースもあります。でも、部門長やリーダー、先輩社員など、さまざまな立場の人が同じ価値観を口にすることで、ようやく「これは本当に大事なんだ」と実感されるようになりますよね。

市原 そういう意味では、社員が理念に関わっていくことも欠かせないと思っています。トップダウンだけでは限界がありますし、社員自身が理念を考え、自分たちの言葉に置き換えるプロセスがあってこそ、初めて理念が“自分ごと”になっていく。自分ごとになれば、指示がなくても自然と判断の軸になる。そういう状態が理想ですよね。

MVV作成の効果

森本 私たちがMVVを策定するときには、社員参加型のワークショップ形式を重視しています。実際に行ったケースでは、一度経営陣だけで作った仮のMVVを社員に見てもらい、その上でどう思ったかを社員の方にヒアリングして、グループで話し合ってもらうんです。これをMissionだけでなくVision、そしてそれを実現するためのValueのすべてにおいて行います。そうすることで「この価値観は自分たちが決めたものだ」という納得感を持ってもらい、何よりそれが“社員が動ける理念”に変わっていきます。

市原 “自分ごと”と捉えられるかどうかがポイントですよね。社員がMVV策定に関わっているからこそ、理念が現場での自発的な判断や行動につながるんだと思います。実は、そういう意味で、思った以上に、社員に理念が浸透しているんだな」と感じたことがあったんです。コロナ禍のとき、私が細かい指示を出さなくても、社員たちが理念に照らして、お客様のために「今、自分たちが何をするべきか」を考え、動いてくれていたんです。

森本 そのような“非常時の行動”は、日頃の理念浸透の積み重ねが試される場面でもありますよね。理念が単なるスローガンで終わっていれば、そのような行動は生まれなかったですよね。

市原 そうですね。理念の浸透とは単に理解させることではなく「動ける」状態にすることがゴールだと考えています。社員が判断に迷ったとき、理念に立ち返れば方向が見える。そういう“軸”としての存在になってこそ、本当の意味で理念が活きると思っています。

森本 先ほど話に出た会社の存在意義についてですが、TOMAが存在する意味を考えたとき、それは“他社と違うTOMAならではの価値”でなければなりません。もし他と変わらないのであれば「別にTOMAでなくてもいい」という話になってしまいますよね。だからこそ、理念をしっかりと浸透させていくことで、TOMA独自の価値が社内に根づき、それが差別化された形でお客様への貢献につながっていく。そして結果として、業績の向上にも結びつくはずです。

市原 大事なのは「理念をつくったら終わり」ではなく「つくってからがスタート」だということです。あるいは、見直した後がスタートであるとも言えます。それをどうやって実務に落とし込み、社員一人ひとりの意識に浸透させていくのか。そこから最終的に、組織全体がその理念を体現し、お客様に貢献するところまで一貫してつなげていく必要がある。私は、それが“理念経営”の本質だと考えています。

経営理念の見直し方

森本 冒頭でもお話したように、会社の売上が落ちている、5年後のビジョンが見えない、そしてマンネリ化を感じて体制を一新したいなど、会社が上手くいっていないサインを感じたときは、まず理念やMVVを見直すべきだと思います。

市原 そうですね。その際に注意すべきは、どのような理念にするにしても「社員の共感を呼ぶこと」を重視してください。これを念頭に見直しのポイントを上げるとすれば、以下の3つが挙げられます。

市原 会社は突き詰めれば“人の集まり”です。人が増えれば増えるほど、何もしなければ自然とバラバラになってしまいます。だからこそ、みんなのベクトルを揃える必要がある。むしろ、揃えなければ組織としてまとまることはできません。ベクトルが揃わなければ、会社としての成長も、成功もないでしょう。

森本 私自身、転職でTOMAに入社して驚いたのが、誰に対しても「お疲れ様でした」と自然に声をかけている文化でした。前職では人が多いこともあり、知らない人に声をかけるのは少し不自然という空気がありました。TOMAで当たり前のように挨拶が交わされている様子に「明るく・楽しく・元気に・前向き」が日々の行動として定着しているのを実感しました。

市原 トップの発信や毎朝の唱和だけでなく、それを実際に“体現する社員”が育ち、さらに理念を次の人に伝えていく。そんな環境があるからこそTOMAでは理念が単なるスローガンではなく、活きた指針になっています。これはTOMAらしい価値観と風土が根付いているからこそできることだと思います。

森本 「理念を見直したい」「MVVを作りたい」とお考えであれば、ぜひTOMAにご相談ください。理念を“掲げるだけ”でなく“浸透させる”ことにこだわってきたTOMAだからこそ、その経験と知見を活かして、御社らしいMVV策定をご支援します。

市原 売上向上や人材確保など、企業には多くの課題がありますが、本質的な成長も、組織づくりも、まずは“理念”から始まると私たちは考えています。約20年にわたって理念経営を実践してきたTOMAだからこそ、理念の再構築も安心してお任せいただければと思います。