DXに取り組む企業数は年々増加傾向にあり、IPA(情報処理推進機構)が2025年に公開したデータ「DX動向2025」によると、DXの実施割合は米国やドイツとほぼ変わらない水準になっています。一方で、積極的にDXを推進するのは大企業が多く、中小企業の取り組みはいまだDX先進国に比べて低いのが現状です。その原因の一つが中小企業で深刻化する人材不足。

「さぁ、DXを推進していこう!」と経営層が号令をかけても「どんな人材を中心に据えれば良いかわからない」と、最初の一歩でつまずくケースも散見されます。今回はDX推進に欠かせない人材とその育成方法を実際の事例も交えて解説します。

目次

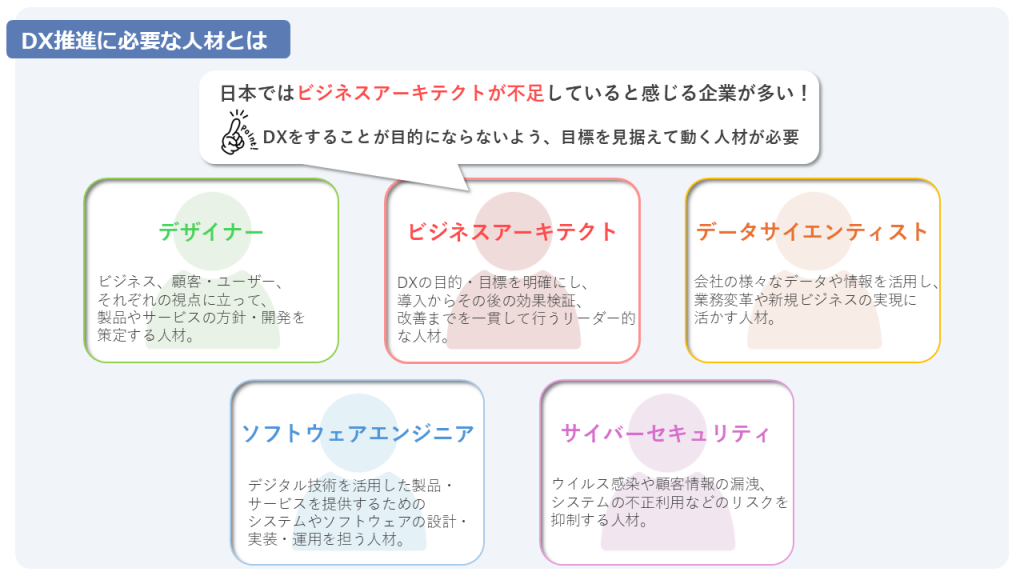

DX推進に必要な人材とは

DXを推進する上でどんなスキルや知識を備えた人材が必要なのでしょうか。当然、デジタル技術に関する深い知見がある人材は必須ですが、10人のプロジェクトチームを組んで、10人全員が同じ知識やスキルを持っていても意味がありません。

『事業に変革をもたらし、会社を大きく成長・発展させていく能力』はデジタル技術だけがあれば良いわけではないからです。ユーザーの立場になって物事を考えられたり、自社の業務の流れをしっかりと把握していたり、新たなビジネスを産む発想力があったり。利益を追求する経営感覚も必要でしょう。

もちろん、これらの能力全てを一人が持っている必要はありません。IPAではDXを推進する人材を以下の5つの類型に分類しています。

【DX人材1】ビジネスアーキテクト

DXを取りまとめるリーダーのような人材です。どんな新規事業を創り出すか、既存の事業の発展、社内業務の効率化などDXの目的・目標を明確にし、導入からその後の効果検証、改善までを一貫して行う人材です。

DXが上手くいかない企業は「DXをすることが目的」になりがち。そんな失敗をしないよう、目標を常に見据えて動ける人材がビジネスアーキテクトです。

【DX人材2】デザイナー

ビジネス、顧客・ユーザーそれぞれの視点に立って、製品やサービスの方針・開発を策定する人材です。新しいビジネスを創出する計画であれば、会社と顧客それぞれがWin-Winになるよう考えて動ける能力が求められます。

業務を効率化するのであれば、現場の状況をしっかりと把握し社員の悩みなどの声に耳を傾ける能力が必要になるでしょう。

【DX人材3】データサイエンティスト

売上に関する情報や顧客アンケートなど会社には様々なデータや情報が蓄積されているはずです。それらを活用し、業務変革や新規ビジネスの実現に活かす人材です。

例えば、「美味しい料理を作りたい」と考えた時、目分量で調味料を入れていては日によって味が変わってしまうし、必ず美味しい料理ができるとは限りません。過去のデータから最適な分量を導き出すのがデータサイエンティストの役割です。

【DX人材4】ソフトウェアエンジニア

デジタル技術を活用した製品・サービスを提供するためのシステムやソフトウェアの設計・実装・運用を担う人材です。DXに必要な能力として最初に思いつくのがソフトウェアエンジニアではないでしょうか。

【DX人材5】サイバーセキュリティ

DXを推進する際、サイバーセキュリティリスクは決して切り離せない問題。ウイルス感染、顧客情報の漏洩、システムの不正利用などのリスク抑制を担う人材がサイバーセキュリティです。会社に多額の損失が発生する場合もあれば、セキュリティが脆弱であることが外に広がれば社会的信用を失います。

以上のように、DXを推進するには様々な能力が必要になります。各担当が個別で動くのではなく、課題を協業しながら一つずつクリアしていくのが理想です。IPAの「DX動向2025」によると、日本の企業ではDX全体をリードする「ビジネスアーキテクト」が不足していると感じている企業が多いという結果が出ています。

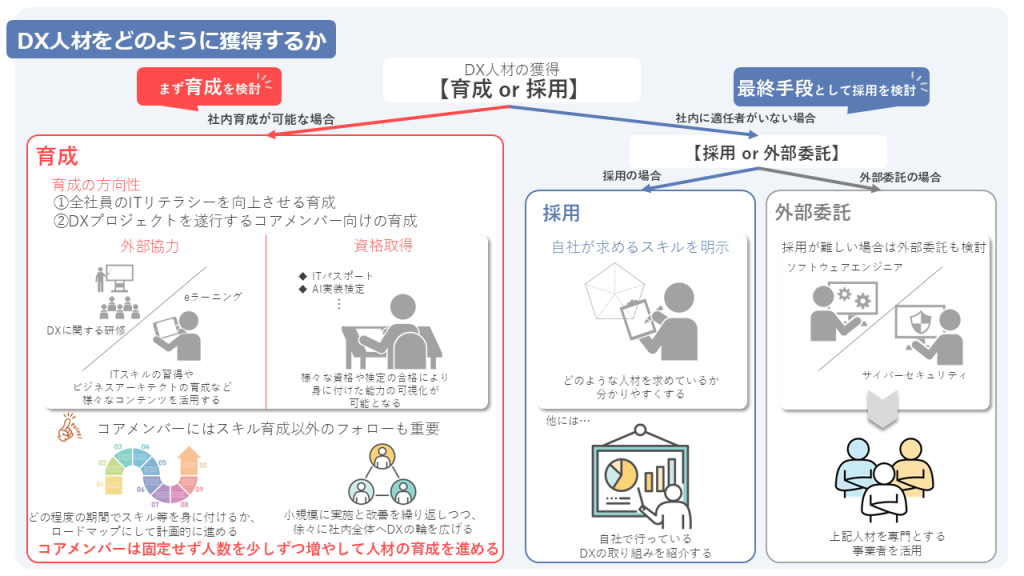

【採用or育成?】DX人材をどのように獲得するか

では、DX人材をどのように獲得すれば良いでしょうか。人材を獲得するための手段は【採用】と【育成】に大きく分けられます。DXは社内の状況をよく知っていることが求められること、そして求人を出してもなかなか応募がない近年の状況を鑑みると、採用に力を入れるのは最後の手段。まずは社内でDX推進に適した人材を探すことから始めるのが良いでしょう。

DXに適した人物像を明文化

前述した5つの能力を参考にしても構いません。自社のDXに必要と思われる能力、人物像を明確にします。技術やスキルだけを判断材料にするのではなく、DXはそれぞれの能力を駆使して仲間と協業しながら推進していきます。そのため、コミュニケーション能力や社員同士の相性などの勘案も必要です。

社員に適任者がいない場合は、採用を選択肢に入れます。採用では自社が求めるスキルを明示し、どんな人材を求めているかをわかりやすくすることが大事です。自社のDXの取り組みを紹介するのも良いでしょう。採用が難しい場合は【外部委託】という手段もあります。特に、ソフトウェアエンジニアやサイバーセキュリティといった人材は、それらを専門とする事業者もあります。

育成によってDX人材を獲得する

DX人材の育成の方向性は大きく2つに分けられます。全社員のITリテラシーを向上させる育成と、具体的にDXプロジェクトを進めていくコアメンバー向けの育成です。

全社員に対しては行う施策の目的は2つ。業務のIT化に伴う抵抗感を弱め、DXを推進しやすくすること。そして、全社員への教育を進める中で、高い能力を持っている者、DXについてポジティブな考えを持っている者など、コアメンバー候補の選出です。

具体的な育成方法は社内でゼロから内製をしようとすると、膨大な時間と労力がかかります。外部の協力を得るのが良いでしょう。例えば、DXに関する研修やeラーニングはたくさんあります。基礎的なITスキルの習得から、AIの仕組み、ビジネスアーキテクトの育成、ソフトウェアの開発、データの活用方法など様々なコンテンツが用意されています。

現在は「DX検定」をはじめ「ITパスポート」、「プロジェクトマネージャー試験」、「AI実装検定」など検定もあり、身につけた能力の可視化が可能です。これらの受講や資格取得を全社挙げて推奨するのも良いでしょう。社内でスキルの習熟度をレベル分けし、社員一人一人が自分の現在地を把握できる施策も有効です。

DX推進のコアメンバーにはスキル育成以外のフォローも大事

DX推進の仕方や戦略は企業や業種によって千差万別です。重要となるスキルや知識が異なるケースも少なくありません。そのため自社のDX戦略との整合性をとりながら、必要なデジタル人材の要件を定義することが大切です。人材像、役割、必要なスキルをどのくらいの期間でどう身につけていくかのロードマップを描き計画的に進めていきます。

DXはスモールステップでまずは部署単位で実施するなど少しずつ実践と改善を繰り返し、DXに慣れながらスキルと自信を身につけていきます。一定の成果が出たらDX推進によって身につけた知識やスキルを社員にシェアする場を設け、社内全体へDXが浸透している事実を共有しDXの輪を大きくしていきます。

コアメンバーは固定せずに、業務に携わる人数を少しずつ増やしながら人材の育成を進めましょう。

DXの成功事例を社内外へ発信することはコアメンバーの自信にもつながります。また、キャリア面談を定期的に実施することも重要です。身につけるべきスキルのすり合わせや、モチベーションの維持に有効です。

DX人材獲得の事例

実際にDXの人材獲得に成功した事例をご紹介します。

中堅・中小企業等のDX優良事例が選定される「DXセレクション2025」でグランプリを受賞した「株式会社後藤組」は、「全員DX」をテーマに人材育成を推進。全社員が参加し、DXの事例を発表する「DX大会」を開催したり、社員向けのITスキル勉強会「DXワークショップ」を定期的に行ったりと社内の人材育成を進めました。

kintoneなどノーコードツールを活用し、社員が主体となって作ったアプリは3000を超えたそうです。

社内で必要となるDX人材のスキルを定義し、資格制度を導入。資格取得者には奨励金を支給し社員のモチベーションをキープ。アプリを作成できる人材が年々増加しています。「全員DX」というコンセプトから現場発信の改善提案が当たり前の社内文化が定着し、若手社員の活躍の場が広がり、離職率の低下にも繋がっているそうです。

同じく「DXセレクション2025」で優良事例に選定された「株式会社ヒカリシステム」は、DXを推進するにあたり、まず代表取締役自らが積極的に勉強会へ参加し、方針を全社員へ共有することからDXをスタートしました。

開発担当者は外部研修に参加することで、ITツール知識を習得するだけでなく、外部パートナー企業との連携を強化。プロジェクト推進に必要な専門人材は外部企業を有効活用しています。年間24回の社内DXセミナーを開催し、社員のITリテラシーの底上げをしています。

社員の育成と社外の協力をバランスよく行った事例と言えるでしょう。

TOMAはDX人材の獲得を支援します!

経済産業省が公表する「中堅・中小企業等向けDX推進の手引き2025」において、内製が難しい場合は外部企業のサポートを受けること、支援機関などによる伴奏支援の活用を推奨しています。そのため、DX人材の育成、獲得に迷ったときはぜひTOMAにご相談ください。

1社1社、お客様にとっての最適な組織編成、評価制度のあり方をご提案します。また、足りないスキルを外部人材として補ったり、育成するための仕組みづくりもサポートします。今回紹介したDX推進サポートに関するサービスの詳細はこちらになります。

また、TOMAでは定期的にIT・業務改善に関するメールマガジンを配信しておりますので、ぜひご登録ください。ご登録はこちら