「もっとも重んずべきは民の米櫃である。」

これは、江戸時代後期、600もの農村復興に尽力した二宮尊徳の言葉です。米の価格が高騰している今だから感じる、重みのある言葉ではないでしょうか。

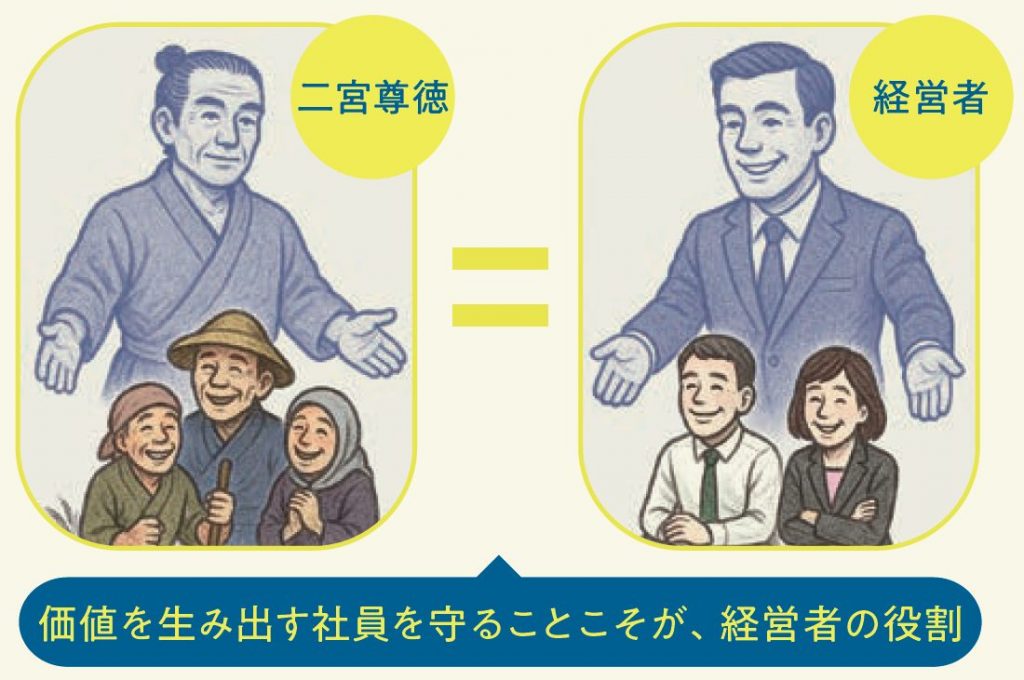

尊徳は、社会の秩序を維持するためには生産者である農民を守ることが必要だと考えました。企業に置き換えればそれは、価値を生み出す社員を守るということです。

農民を守るとはどういうことか。ここに社員を大切にしたいと考える経営者にとっての重要なヒントがあります。

二宮尊徳の報徳仕法

尊徳が登場した当時、農村は疲弊し貧困に苦しんでいました。尊徳は報徳仕法という独自の方法で荒廃した村や藩の財政を立て直していくのですが、これは、「至誠」を基本とし「勤労」「分度」「推譲」を実践するという考え方に基づく方法です。

「至誠」とは嘘偽りのない真心のことです。そして「勤労」とは天に報いるために努力を惜しまず働くことであり、「分度」とは身の丈に合った生活をすること、「推譲」とは分度により生まれた余剰を未来や他人のために使うということです。

つまり、尊徳が農村復興のためにまず重視したのは、一人ひとりの心と生活を立て直すことだったのです。まず農民の勤労意欲を取り戻すこと。その上で贅沢を謹んで倹約し、倹約によって生まれた余剰を次の世代や困っている人のために使うことを指導したのです。

この報徳仕法が画期的であったのは、尊徳の指導のもと、農民だけでなく領主も仕法に協力したということです。まず領主の分度を適切に定め、それにより農民の年貢高を割り出します。領主が農民に重税を課すことは無くなるので、農民は自助努力で自分たちの生活を立て直すことができるようになるのです。

江戸時代の封建制度のもと、このような取り組みが行われていたことは本当に驚きです。自社に置き換えて考えれば、社員だけでなく、経営者を含むすべての関係者が報徳仕法に協力したということです。社員の考え方や行動を変えれば、会社は良くなると考えていないでしょうか。

社員を大切にするということは、経営者自らも考えや行動を変えることが不可欠だということです。

創造的な仕事が働きがいをつくる

このような報徳仕法の根底には、尊徳の、「心からの喜び」が人間には重要であるという考えがありました。この喜びは、金や物ではなく仕事そのものから得る喜びです。農作のように何も無いところから創る喜び、仕事を通じて価値を生み出す創造の喜びこそが、人間にとって重要だと考えたのです。

「積小為大」も尊徳の言葉として有名ですが、小さなことの積み重ねが大きな成果を生むからこそ感じられる喜びがあります。この喜びにより働くことに意欲が生まれ、生産の質を向上させるのです。

「増減は器傾く水と見よ。こちらに増せばあちら減るなり。」これも尊徳の言葉です。あっちが増えればこっちが減り、こっちが増えればあっちが減るだけで水そのものに増減はありません。利益が増えたり減ったり、給料が増えたり減ったり、世間で言うところの増減は水を入れた器が傾くようなものだということです。

尊徳は自らの教えを「真の増殖の道」であると言いますが、本当の意味での生産とは、新たな価値を創造することであり、器の水のように、お客様の利益を減らし、社員の給料を減らして自社の利益を増やすということではありません。

生産性向上は、今や全ての企業にとって共通の課題ですが、生産性が高いということは、より多くの価値を創造しているということです。生産性の高い創造的な仕事が社員の働きがいを高め、それが更なる生産性の向上につながるのです。

社員が価値を創造する喜びを感じながら仕事に励み、そのためには経営者自らも考えや行動を変えること、これが生産性向上を実現する、本当の意味での人的資本経営ではないでしょうか。今の時代も変わらず大切にすべきことを、二宮尊徳の報徳仕法が教えてくれます。

TOMAコンサルタンツグループ株式会社

代表取締役社長

市原 和洋

代表メッセージはこちら

<チェックポイント>

□経営者がまず大切にするべきは社員

□人間にとって、価値を創造する喜びこそが働くうえで重要

□社員の働きがいを高め、生産性向上を実現するために、経営者自ら考えや行動を変えること