労働時間・休憩・休日は、「そもそも該当するのか」「どのような取得状況になっているのか」によって、手当や賃金が発生するかどうかが変わります。

働き方改革推進の観点からも、近年、労働時間関係の取り扱いは重要視されているので、人事労務管理を担当するなら必ず正確に把握しておくべきポイントです。

労働基準法では、労働時間・休憩・休日について、次のような定めがあります。

【労働時間:労働基準法第32条】

・使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

・使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

【休憩:労働基準法第34条】

・使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない。

・前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

・使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

【休日:労働基準法第35条】

・使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。

・前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

※条文参照:e-Gov「労働基準法」

労働時間などの取り扱いに関して正しく処理し、想定外のトラブルを避けるには、上記のような条文の内容とともに、実際の運用で間違えやすいポイントを把握しておくことが重要です。そこで今回は、次のよくある3つの事例について、一問一答形式で解説していきます。

【今回のポイント】

・【Q1】自宅から出張先へ直行する時間は、労働時間として賃金を支払わなければならない?

・【Q2】遠隔地への出張で休日に移動した場合は休日労働になる?

・【Q3】労働時間・休憩・休日の規定が適用されない部長職には、法律上、休日を取得させる義務がない?

今回ご紹介する出張時の取り扱いや部長などの管理職に関する取り扱いは、トラブルに発展しやすく裁判も多いトピックです。このような争いになりやすい部分から優先的に把握しておくことで、速やかにリスクを軽減することができるでしょう。

ぜひ、この機会に、労働時間・休憩・休日の知識を再確認してみてください。

目次

【Q1】自宅から出張先へ直行する時間は労働時間として賃金を支払わなければならない?

移動時間や業務時間・休息の時間などの境界線があいまいな出張時は、どこからどこまでが労働時間なのか、特にわかりにくいシーンの1つです。わかりにくいとは言え、労働時間に当たるなら賃金を支払う必要がありますので、きちんと理解しておく必要があるでしょう。

ここでは、そんな出張時の「自宅から出張先へ直行する時間は、労働時間に当たるのか」という点を中心に、労働時間の基礎知識や出張時に関する判例や通達の取り扱いについて解説していきます。

【A1】支払う必要はありません

直行における自宅から客先までの移動時間は通勤時間となります。つまり、自宅から出張先へ直行する時間は労働時間には当たらず、賃金を支払う必要はありません。なお、客先から直帰する場合も、同様の扱いです。

ただし、労災保険上の取扱いは異なります。自宅から客先までの移動時間は業務命令によるため、事故や怪我があった場合は業務災害となります。

【今回のQ&Aのポイント】

自宅から出張先へ直行する時間の取り扱いは、次のとおり。

・賃金の支払いは不要

・労災保険上は業務災害の対象

労働時間とは

労働時間とは、従業員が使用者の指揮命令のもとで、指示を受けて業務をしている時間のことです。指示とは、黙示でも明示でも構いません。

このことから、労働時間に当たるのか当たらないのかについて判断する際は、「従業員が使用者の指揮下にあったのか」「指示された業務をしていたと言えるのか」がネックとなると言えるでしょう。

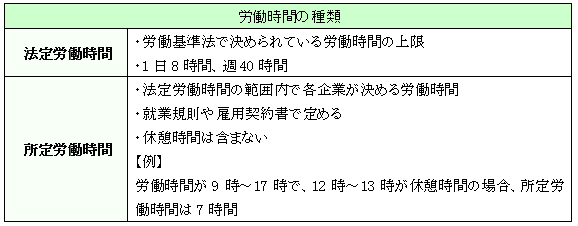

なお、一言で労働時間と言っても、次のとおり、いくつかの種類があります。

一般的に、給与計算は、上記の所定労働時間をもとに行います。

なお、法定労働時間を超える時間労働(法定外労働)をした場合は、原則として、時間外割増賃金(25%加算)の支払い対象となることに注意しましょう。

ただし、変形労働時間制・裁量労働制など、時間外割増賃金が例外的に不要なケースもあります。自社の所定労働時間がどのような定めになっているのか、あわせて確認しておきましょう。

出張先での労働時間とは

出張中の労働時間について、判例や行政ではどのように判断しているのでしょうか。

判例については、次のような理由で、出張中の移動時間は労働時間に当たらないとしたものがあります。

【判例が出張中の移動時間は労働時間に当たらないとした理由の一例】

・「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費やす時間と同一性質であると考えられる」(横浜地裁1974年1月26日判決)

・「移動時間は労働拘束性の程度が低く、これが実労働時間に当たると解するのは困難」(東京地裁1994年9月27日判決)

また、厚生労働省は出張に伴う移動の時間について、以下のような条件が満たされているなら労働時間に該当しないとしています。

・移動中の業務の指示を受けておらず業務にも従事していない

・移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されている

以上のことから、一般的な出張中の移動時間は労働時間に該当しないという解釈で問題ありません。ただし、移動中も移動手段や業務内容の指示を受け、業務をこなしていたなど特別な事情があれば、労働時間に含まれる可能性があることを念頭に置いておきましょう。

なお、出張中の仕事時間や宿泊場所に戻ってからの資料整理の時間などは、労働時間に当たると。こうした時間について労働時間と認めるのであれば、事前に申請させ許可を与えるなどの労働時間管理が必要です。

【Q2】遠隔地への出張で休日に移動した場合は休日労働になる?

遠隔地への出張や、月曜の朝から出張先で業務がある場合によく発生するのが、休日に移動するパターンです。「本来は休日なのに、仕事のために移動しているのだから休日労働ではないか」と考えがちですが、実際はそうではありません。

なぜ休日労働ではないのか、休日に移動が発生することで不満が発生しそうなケースに備えて、人事労務管理担当者としてやっておくとよいこととは何なのかを、確認してみましょう。

【A2】休日労働にはなりません

遠隔地への出張で休日に移動した場合であっても、原則として休日労働になりません。実際には、出張に伴う時間が会社の指揮・命令からどれくらい解放されているかで判断します。

例えば、月曜日の朝9時から客先で打合せがあり、前日の日曜日(所定休日とする)に前泊しなければ間に合わないような場合、日曜日に移動するだけであれば、休日労働とはなりません。

例外として、貴金属を運ぶなど、常に監視をしなければならない業務が業務命令として出されているのであれば移動中の行動の自由性はありませんので、会社の指揮・命令下にあることとなり、労働時間となります。

休日出勤の基礎知識を再確認

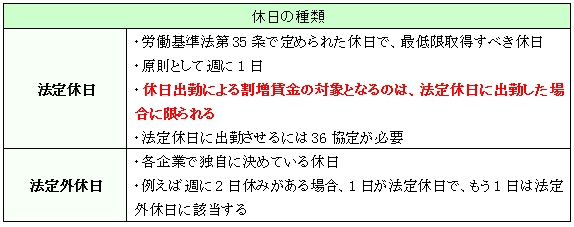

休日出勤とは、文字どおり労働する義務のない日である休日に労働に従事することです。従業員に休日出勤をさせる場合、割増賃金が発生しますので、休日出勤に当たるかどうかの判断は給与支給額に影響を与える重要なポイントと言えるでしょう。

なお、「休日」には、次のとおり2種類あります。

このように、法定休日に出勤させると原則として割増賃金(35%)が発生しますが、振替休日を取得させることで割増賃金を払わなくてもよいなどの例外もありますので、注意が必要です。

トラブル回避のための出張旅費規程

出張時の移動などは労働時間に当たらないので手当や賃金は支給しないにしても、出張費や日当を支払っている企業は多い傾向にあります。

出張の移動が休日にかかったとしても原則として労働時間には該当しないとは言え、従業員としては、仕事のために休日を使っているようなものだからです。何となく納得できないという気持ちに配慮し、無用のトラブルを回避するうえで、出張費や日当は効果的と言えます。

出張費や日当を支給するために必要になるのが、出張旅費規程です。出張の必要経費の精算という観点はもちろんのこと、出張の移動時間が休日にかかっても労働時間に当たらないなどといった事情に対するトラブル回避の観点からも、出張旅費規程の整備状態を確認しておくとよいでしょう。

そうしておくことで、万一、休日に出張が重なった従業員から休日出勤手当を要求された場合であっても、出張旅費規程を使って穏やかに解決しやすくなります。

【Q3】労働時間・休憩・休日の規定が適用されない部長職には、法律上、休日を取得させる義務がない?

部長職などに代表される管理職に就くと、労働時間・休憩・休日の規定が適用されなくなります。厳密に言うと、管理職の中でも「管理監督者」に該当する場合は、労働基準法による規制の対象外です。

ここでは、労働基準法による規制の対象外とは具体的にどういうことなのか、管理監督者かどうかを判断するポイントや注意点にはどのようなものがあるのか、などについて解説していきます。

【A3】原則として休日を取得させなくても法律上の問題はありません

労働基準法における労働時間・休憩・休日の規定が適用されない管理監督者は、時間外・休日労働に制限がないだけでなく、休日を取らせる法的な義務はありません。

つまり、週に1日は休みを取る、または月に4日休みを取るといったことができなくても法的には問題なく、割増賃金や振替休日を取らせる必要もないということです。

ただし、労働者であることに変わりは無いため、長時間労働などによる安全配慮は必要となります。何連勤になっても法律上問題ないからと言って管理監督者の出勤状況を把握せず、心身の健康を損なわせる結果にならないよう注意しましょう。

そもそも管理監督者とは

はじめにもお伝えしたとおり、労働基準法の労働時間・休憩・休日の規定が適用されないのは管理監督者であって、すべての管理職従業員が対象となるわけではありません。「役職名が部長だから、管理監督者に該当する」とはならないので、注意が必要です。

管理監督者と判断されるためには、次の4つの基準を満たす必要があります。

①会社の経営に関わるなど重要な職務を担当していること

②部門や部署を統括するなど大きな権限・責任があること

③自分の出勤・退勤時間を決められる裁量があるなど労働時間の規制が不要な勤務形態であること

④他の従業員と比べて給与面で十分に優遇されている

会社によって組織や職制は様々であり、以上の条件に当てはまるかを一律の基準で管理監督者と判断することはできません。総合的に判断した結果、管理監督者と判断できれば、労働基準法の労働時間・休憩・休日の規制対象外にすることが可能です。

役職名が「部長」などであったとしても、担当している仕事は他の従業員と大差ない場合や、権限はほとんどなく上の指示を仰がないと動けないケース、自分の労働時間に裁量権がない場合などは、管理監督者には該当しません。

名ばかり管理職に注意が必要

管理監督者と判断するための4条件を満たさないにもかかわらず、労働基準法の労働時間・休憩・休日の規制対象外の待遇になってしまっているケースを「名ばかり管理職」と呼びます。

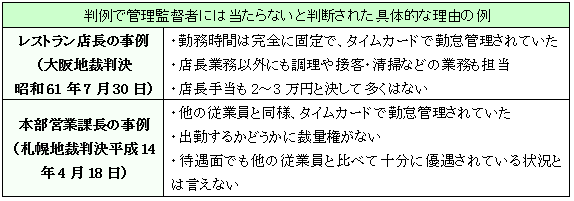

名ばかり管理職については、特に時間外労働手当の請求をめぐって、これまでに多くの訴訟が起こされています。ここでは、判例で、名ばかり管理職について管理監督者には当たらないと判断された具体例を確認しておきましょう。

このように、管理職的な仕事を部分的に任せていたとしても、勤務時間などの裁量権がなかったり、他の従業員と比べて十分に優遇していなかったりすると、管理監督者には当たらないと判断されることに注意が必要です。

管理監督者も有給休暇は取得義務がある

法定休日や振替休日の対象外である管理監督者ですが、有給休暇については取得義務があります。

2019年4月から「年次有給休暇の取得義務化」が施行され、10日以上の年次有給休暇が付与された従業員に対して、年5日の年次有給休暇を取得させることが義務化されていますが、管理監督者もこの対象に含まれることに注意が必要です。

「管理監督者=休みの義務は無い」と捉えていると、年次有給休暇の取得義務をついつい忘れがちになります。勤怠状況を把握し、取得を推進するよう心掛けておきましょう。

労働時間・休憩・休日のトラブル予防・解決ならTOMAがおすすめ

今回は、労働時間・休憩・休日のポイントとして、出張時の取り扱いと管理監督者の基準などについて解説しました。訴訟に発展しやすいポイントでもありますので、この機会に、きちんと正確な知識を身に付けておきましょう。

「労働時間や休憩・休日の取り扱いで課題がある」「トラブル回避策を徹底したい」という場合は、TOMAコンサルタンツグループまでご相談ください。人事・労務の専門家である社労士が、皆さまの実情に寄り添って、最適な課題解決のお手伝いをさせていただきます。

まずは、お気軽に無料相談でお話をお聞かせください。

◆人事・労務のあらゆるお悩みをワンストップで解決します。まずはご相談から。

◆知らなかったでは遅い! 人事担当者・経営者の必須知識が詰まったメールマガジンです。

◆コンサルティングからアウトソーシングまで、「人に関わる分野」を総合的にサポートします。