令和6年度ベースアップ評価料を算定した医療機関の皆様は令和7年8月31日までに賃金改善実績報告書を提出する必要がありますが、お済みですか?

日々の業務に追われる中で、「忙しくて手が回らない」「何を書けばいいのか分からない」とお困りの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ヘルスケア業界に特化して長年経営・税務支援を行ってきた専門家が、令和6年度賃金改善実績報告書の作成手順と注意点を、医療機関の皆さま向けに分かりやすく解説します。

ベースアップ評価料とは?

ベースアップ評価料とは、医療機関職員の賃金引き上げを目的として設けられた診療報酬上の加算項目です。職員の処遇改善や人材確保を支援するために導入されており、一定の条件を満たすことで算定が可能となります。

ベースアップ評価料を算定している医療機関は、実際に賃金改善を行った内容を「賃金改善実績報告書」として報告する必要があります。

賃金改善実績報告書とは?

賃金改善実績報告書は、職員の賃金改善(ベースアップ)の実施状況を報告するための書類です。医療機関がベースアップ評価料を算定している場合は、厚生局に提出が必要です。

【注意】令和7年3月以降に届出を行い、令和7年4月から算定を開始した場合は、令和6年度の実績報告書の提出は不要です。

それでは、実際の作成手順を見ていきましょう。

作成手順について解説します

【事前準備】

様式をダウンロードする

厚生労働省の公式サイトから「報告書専用様式」をダウンロードしてください。

下記の中から、ご自身の施設に合った様式を選びましょう。

・病院及び有床診療所用

・診療所及び歯科診療所用

・訪問看護ステーション用

今回は、無床診療所の実際の入力画面を確認していきます。

【入力】

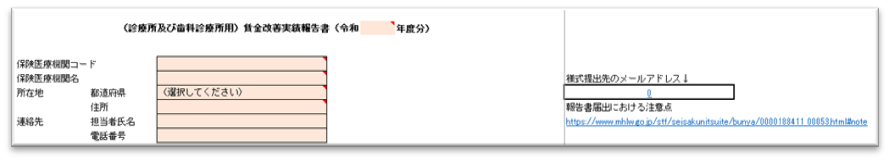

①基本情報

医療機関名や所在地などを入力します。

「〇年度分」には報告対象年度を記載します。今回は、令和「6」年度分と記載しましょう。医療機関が所在する都道府県を選択すると、右の欄外にメールアドレスが表示されます。提出の際には、この宛先にメールで提出します。

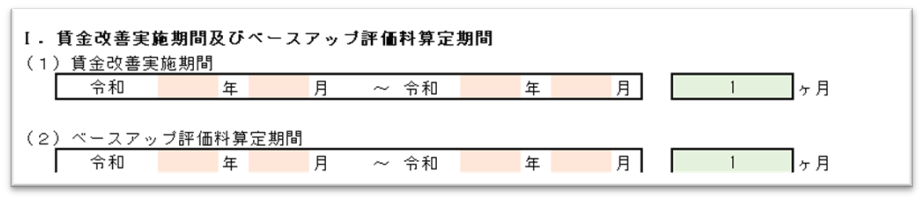

②期間

「賃金改善実施期間」「ベースアップ評価料算定期間」の2つの期間を入力します。

「賃金改善実施期間」の開始月は、基本的にベースアップ評価料を算定し始めた月です。緑の欄は自動計算されるため、月数の記載は不要です。

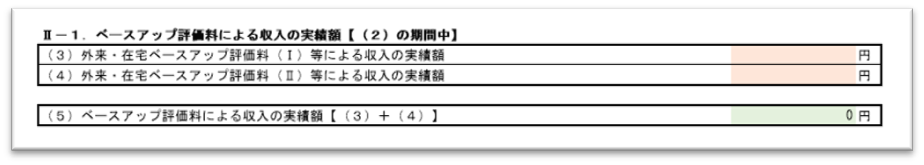

③収入の実績額

この入力箇所ではレセコンを確認します。

令和6年度ベースアップ評価料の算定期間に、ベースアップ評価料として算定した収入金額の総額を入力します。届出をしていない欄には「0」円と入力してください。

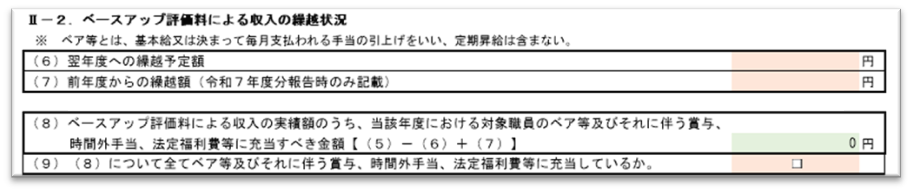

④収入の繰越状況

令和7年3月までに、どれくらいの金額を、対象職員のベースアップ(以降ベアと記載)に充当できたか、充当できなかった分はいくら残っているのかを確認します。この金額の算出が、今回の実績報告書作成において特に手間のかかるポイントではないでしょうか。

(6)は、翌年度への繰越予定額を記載します。繰越予定額は、ベースアップ評価料で算定した総額が、ベア等に充当した総額を上回った場合に発生します。充当しきれなかった額は、繰り越して、令和7年度の賃金改善分に用いる必要がありますので、ご注意ください。

繰越予定額は、令和6年度の賃金改善計画で繰越を予定していなかった場合でも、記載して問題ありません。繰越額がない場合は「0」円と入力しましょう。

(7)は、前年度からの繰越額を記載する欄ですが、令和6年度は初年度ですので今回は「0」円と入力しましょう。

(8)は、賃金改善分として充当した金額を入力します。この際、充当した金額の具体的な内訳(賞与や時間外手当、法定福利費等)を記載する必要はありません。

しかし賃金改善分として含めることができるベア等は、決まっていますので、改めてどのような場合が賃金改善分に含まれるのか確認しましょう。

ベアとは、基本的には賃金表の改定により、賃金水準を引き上げることを言います。しかし、ベースアップ評価料では、毎月支払われる手当の増額による賃金の引き上げも含めることができます。

どのような場合に、賃金改善分に含めることができるのか、具体的な例もあわせて見てみましょう。

<賃金改善分に含めることができる例>

・賃金表の改定や、給与規定・雇用契約で定める基本給の引き上げ

※年俸制の場合は、月割り額も対象

・毎月支払う手当の増額や新設、

それに伴う賞与や時間外手当、法定福利費等の事業主負担の増加分

※同じ職位の資格手当が以前より上がった場合は対象

単なる昇格による個人の資格手当の増加は対象外

<賃金改善分に含めることができない例>

・定期昇給として従来から予定されている基本給の引き上げ

・労働時間の増加に伴う時間外手当

・一時的に支払う臨時手当

・特定の業務等に不随する手当の増額・新設

・業績に連動して引き上がる賞与

「法定福利費等の事業主負担の増加分」は、金額を算出する際に計算が必要ですが、こちらも賃金改善分を含めることができますので、是非ご確認ください。

下記の式で簡便に計算することができます。

(基本給等+賞与+時間外手当の引き上げ分)×16.5%

(9)は、算定したベースアップ評価料を賃金改善分として使用したことを確認してチェックをいれます。

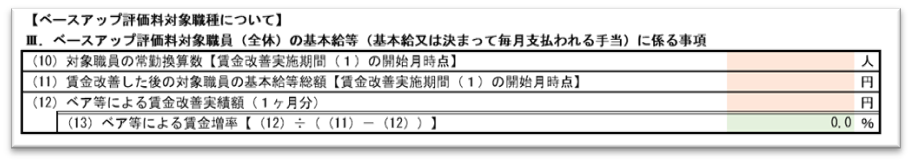

⑤対象の職種

ここでは、対象職員(医師・歯科医師を除く主として医療に従事する職員)に関する情報を入力します。ベースアップ評価料を開始した月の「対象職員の人数(常勤換算)」「基本給等の総額」「賃金改善実績額」を入力します。

報告は算定開始月の1か月分のみでOKです。年度途中で人数や賃上げ額が変わっても、追加報告は不要です。また、計画書の金額と異なっていても問題ありません。

(10)は、対象職員(常勤換算)の人数を入力します。

【対象職種の一覧】

薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く)

事務職員でも、看護補助など患者のサポートを通じて医療に従事する業務を行う者は「その他医療に従事する職員」として対象職員に含めることができます。漏れないようご注意ください。

また、医療法人の役員は対象職員に含まれません。

人数が確認できたら、労働時間を確認して常勤換算しましょう。常勤換算することで、パート職員も対象職員に含めることができます。

<常勤換算の方法>

常勤職員:常勤換算数は1

非常勤職員:非常勤職員の所定労働時間 ÷ 医療機関で定めた常勤職員の所定労働時間

※常勤換算数が1を超える場合は、1としましょう。

(11)は、賃金改善した後の基本給等総額(対象職員の基本給と、決まって毎月支払われる手当の合計額)を入力します。入力する金額は、算定開始月の1か月分のみです。

(12)は、ベア等による基本給等総額の増加分を入力します。こちらも、算定開始月の1か月分のみの金額を入力します。算定開始月の「ベースアップしなかった場合の基本給等総額」と「実際にベースアップした基本給等総額」を比べて、増加額を入力しましょう。

(13)は、入力を進めると、ベースアップによる賃金増率が自動計算されます。

この数値が令和6年度政府目標(2.5%)に達していなくてもペナルティはありません。

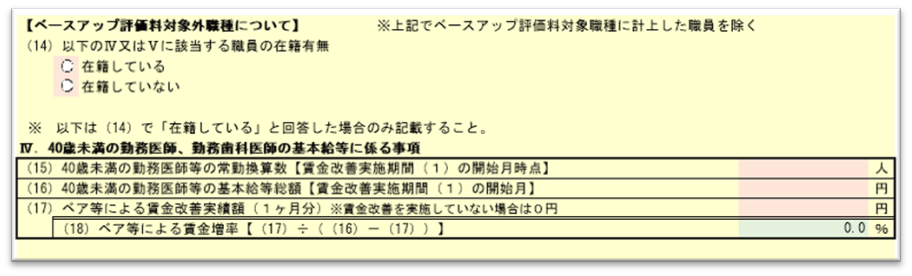

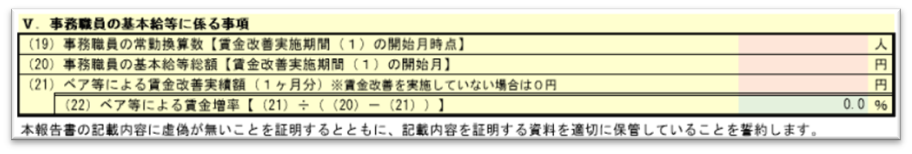

⑥対象外職種

最初に、40歳未満の勤務医師や勤務歯科医師、事務職員が在籍しているかを回答します。

在籍している場合は、ベースアップ評価料を開始した月の、「対象職員の人数(常勤換算)」「基本給等の総額」「賃金改善実績額」を入力します。 先ほど「その他医療に従事する職員」として入力した事務職員は、ここで再度入力しないようご注意ください。

⑦日付と開設者名

最後に、日付と開設者名を入力します。こちらの入力で最後です。 続いて、提出方法について確認しましょう。

提出は原則、メールにファイル添付して行います

提出は基本的にメールです。宛先は、報告書の冒頭で欄外右側に表示されています。メール本文には、署名等で問題はないので、医療機関名及び連絡先を記載しましょう。

届出したエクセルに不備があった場合は、記載されているご担当者様宛に、電話又はメールで厚生局より連絡があります。

添付するExcelには、医療機関コード(例:〇〇〇〇〇〇〇)を入れてファイル名を付けましょう。

(例: 〇〇〇〇〇〇〇_ベースアップ評価料報告書.xlsx) なお、メールアドレスを持っていないなどのやむを得ない事情がある場合には書面での提出も可能です。

まとめ

ここまで、賃金改善実績報告書の具体的な提出方法について解説してきましたが、いかがでしたか。

賃金改善実績報告書の入力では、従業員の給与に関する情報が必要になるため、日々の診療や経営にお忙しい中、院長先生ご自身で報告書の作成を行う場合もあるかと思います。特に賃金改善分の金額の計算や、常勤換算は少し手間のかかる作業となるかもしれません。

提出期限は令和7年8月31日ですので、余裕を持って、早めのご準備をおすすめします。

今後もブログで医療機関の皆さまの経営に役立つ情報を分かりやすく発信してまいります。また、定期的なメルマガ配信も行っておりますので、ご興味のある方はぜひご登録ください。

TOMAでは、医療・介護の経営支援に特化した専門部署を設け、30年以上にわたり病院・医院、施設のさまざまな課題に対応した経営・税務コンサルティングを行ってまいりました。

医療月次顧問サービスでは、毎月のご訪問時に経営状況の確認や課題解決のご提案はもちろん、最新の医療経営情報もタイムリーにお届けしています。貴院の「心強い共同経営者」として、きめ細やかなサポートをお約束します。

ご相談やサービスにご興味のある方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

出展:厚生労働省ホームページ(図解/下記サイトの図解を加工して作成)

厚生労働省 ベースアップ評価料等について