これまで中小企業の事業承継といえば子どもに継ぐのが一般的でした。しかし、近年は後継者不足という時代背景に加え、経営環境の変化に対応するための手段として親族外に承継するという選択肢も注目されています。そこで今回は、親族外承継のメリットや注意すべきポイントなどをわかりやすく解説します。

なお、事業承継についてはこちらの記事で解説しています。併せてご覧ください。

目次

親族外承継とは

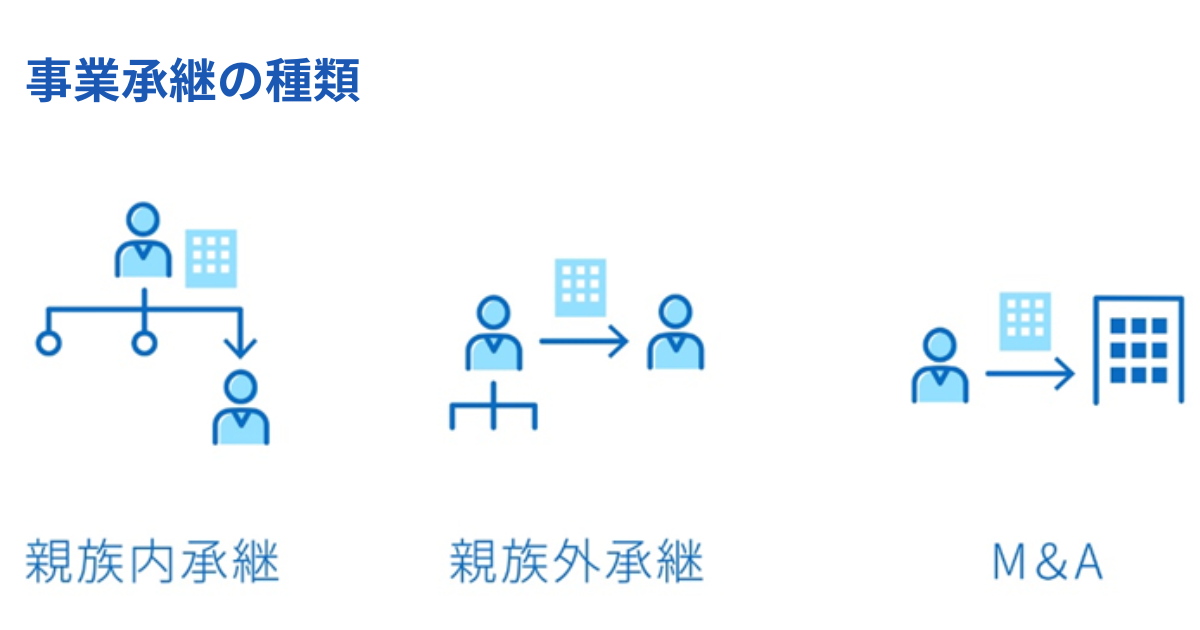

親族外承継とは、従業員や知人など、親族以外の方に事業を引き継ぐことです。一般的には経営者の子どもや親族に経営を任せる親族内承継が主流ですが、何らかの事情でそれが叶わない場合には、親族外承継が一つの選択肢となります。

親族外承継には、後継者を社内から選ぶパターンと社外から選ぶパターンがあります。社内の人材を後継者とする場合、内部昇格やEBO、MBOなどの方法が主流です。

EBO(Employee BuyOut)とは、従業員が自社の株式や事業などを買収する取引のことです。一方、MBO(Management BuyOut)では経営陣が株式や事業の買収を行います。

社外の人材が事業を引き継ぐ場合、M&Aや外部経営者の招聘などのパターンがあります。

近年の事業承継は“親族外”が増加傾向

近年、日本の中小企業における事業承継の形態が変化しています。2020年以降のデータを見ると「同族承継」(親族内承継)が減少傾向にある一方で「内部昇格」をはじめとする親族外への事業承継が増加しています。

今後もこの傾向は続くことが予想され、中小企業にとっても“親族外”への承継は念頭に置くべき選択肢の一つとなっています。

親族外承継が増加している主な要因

・後継者不足

少子高齢化のため親族内に後継者人材がいない。親族(子)の事業を継ぐことへの関心が薄れている。

・事業の多角化・複雑化

親族内に適任者がおらず、専門的な知識や経験を持つ人材を親族外に求める必要性がある。

・M&Aの普及

M&Aが選択肢として一般化した。

POINT

事業承継は企業の未来を決める重要なプロセスです。親族外承継の増加傾向をチャンスと捉え、自社にとって最適な承継方法を検討しましょう。

親族外承継には、おもに2つの手法がある

親族外承継には、おもに以下の2つの手法があります。

・経営権・自社株式を完全に譲渡する方法

・代表取締役の交代のみを行う方法

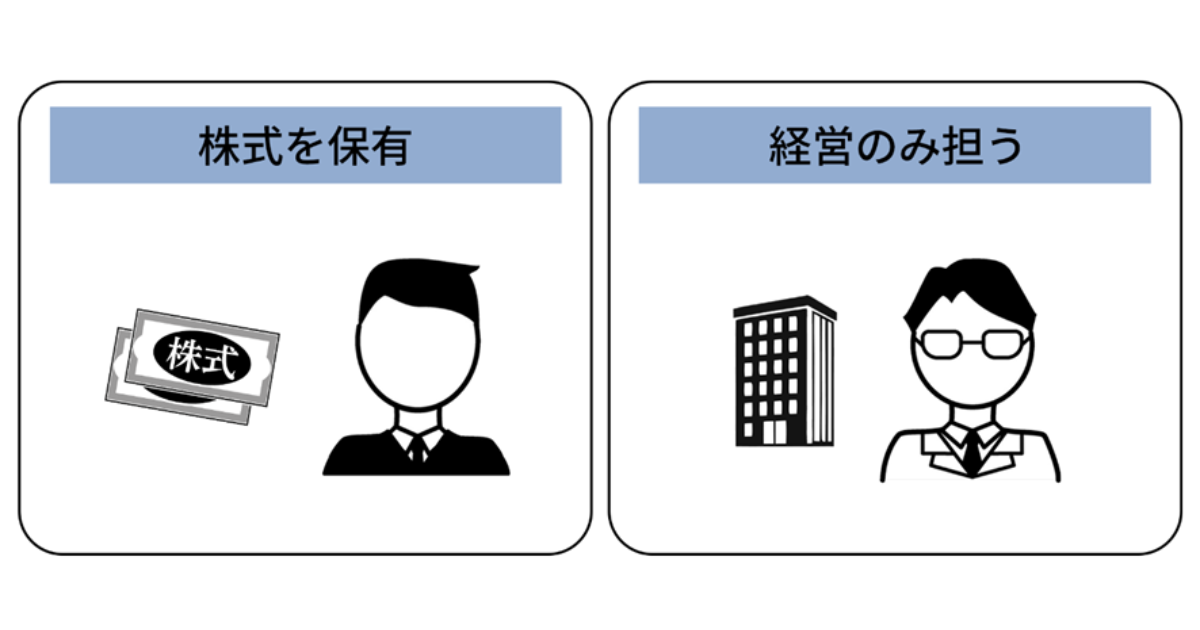

代表取締役の交代のみを行う場合には、「所有(株主)と経営の分離」という考え方を知っておくとよいでしょう。これは、親族が株式を保有したまま経営を親族外の者に任せる方法です。

会社の所有と経営を分離するメリットは、親族の資産を守れることと、将来的に適任者が現れた場合、親族が再び経営に携わる可能性を残せることです。

ここからは、親族外承継の2つの手法について解説します。

経営権・自社株式を完全に譲渡する方法

こちらは経営権と自社株式を後継者に譲渡し、現経営者は完全に経営から退く方法です。親族外承継としては、後述する株式と経営を担う方法よりもこちらの方法が一般的です。

全てを譲渡するEBOやMBOの場合、経営陣や従業員が自社株式を取得して継続的に事業を展開できます。

ただし、後継者には自社株式を取得するための資金力が求められるため、自社株式の取得に際して、金融機関からの融資などを活用するケースも多いです。

M&Aでは第三者に株式や事業を譲渡することになります。後継者候補の選択肢が幅広く、現経営者は多額の売却益を得られる可能性もありますが、取引先との関係や従業員の雇用に関して調整が必要となる点には注意が必要です。

後継者選びについては以下のブログもご確認ください。

代表取締役の交代のみを行う方法

現経営者が代表取締役から退き、親族外の方に経営を任せる一方で、自社株式は引き続き保有するという方法も選択可能です。

この場合、現経営者は株主となりますが、会社への大きな影響力は残ります。一方、経営自体は親族外の方に引き継ぐため、日常的な業務執行などの現経営者の負担は大きく軽減できるでしょう。

代表取締役の交代では、社内に適任者がいる場合は内部昇格を、いない場合は外部招聘を検討するのが一般的です。

外部招聘に関しては従業員の反発も考えられるため、慎重に選定する必要があります。

代表取締役のみを交代する場合、株式は現金化しないため、現経営者の老後資金の即時確保などにはつながりません。

親族外承継のメリット

親族外承継では、血縁関係にしばられず、有能な人材を後継者に選定できます。ここでは、親族外承継の3つのメリットを紹介します。

後継者候補の幅広い選択肢の中から選べる

親族に限らず、幅広い選択肢の中から次の経営者候補を選ぶことができるのは、親族外承継の大きな強みといえます。親族外承継なら、会社の維持・発展や従業員を守ることを最優先事項として、適任者に経営を任せられます。

後継者にふさわしい人材が社内にいない場合、早めに事業承継の準備を始め、時間をかけて後継者候補を育てる方法も有効です。

能力や意欲が高い、有能な人材に会社を任せられる

親族内承継の場合、能力が不十分でも限られた選択肢の中から後継者を選ばなくてはなりません。一方、親族外承継では、血縁関係によるしがらみにしばられず、能力や意欲が高い人材を後継者に指名できます。

選択肢は社内の人材に限られないため、社外の優秀な人材をヘッドハンティングすることも可能です。優秀な人物が経営の舵を取ることで、企業の規模拡大や業績向上といった成果も期待できるでしょう。

経営理念や経営方針、組織文化をスムーズに引き継げる

自社での勤務経験がない方を親族内承継の後継者にする場合、経営方針などが大きく変わってしまうこともあります。

一方、社内の人間から後継者を選定すれば、事業承継後も守っていきたい企業理念や経営方針、組織文化を維持しやすくなるでしょう。

経営の一貫性を守ることができれば、大きな混乱もなく事業承継を完了できる可能性が高いです。そのためには、自社で長年勤務し、企業風土や経営方針を深く理解している人物を後継者に選ぶことが肝要です。

会社をよく知る人物がトップに就任する場合、社内外の理解が得やすくなります。取引先とも面識があるため信頼を得やすく、安定的に事業を展開していけるでしょう。

親族外承継のデメリット

親族外承継では、経営者保証の引き継ぎなどで問題が生じるケースもあります。ここでは、親族外承継の3つのデメリットを紹介します。

後継者の経済的負担が重くなりがち

自社株式の買い取りには、多額の資金が必要となるケースが多いです。しかし、経営者の親族外から選ばれた後継者では、十分な資金を工面できないことも珍しくありません。

後継者の資金力が不足している場合、事前に計画を立て、金融機関からの融資などを検討する必要があります。

経営者保証の引き継ぎをめぐってトラブルになるケースがある

経営者保証は、おもに中小企業の経営者が対象となるものです。金融機関から融資を受ける際に、経営者個人が会社の連帯保証人となって保証債務を負います。

経営者保証を利用して融資を受けると、万が一企業が倒産した場合、経営者個人が借金の返済を求められます。

事業承継では、この経営者保証も新経営者に引き継がれるのが一般的です。この負担が大きすぎると感じ、後継者になることを拒む方も少なくありません。そのため、経営者保証の引き継ぎは、円滑な事業承継を阻害する大きな要因となっています。

また、後継者に経営者保証を引き継ぐ意志があっても、金融機関側から拒否される場合があります。金融機関は現経営者の能力や社会的信用を考慮して融資を行っており、後継者では不適格であるとみなされるケースです。

いずれにしても、親族外承継で経営者保証の引き継ぎが求められる場合、丁寧な説明を行い、後継者の納得を得る必要があります。

親族内の株主から不満の声が上がる可能性がある

親族外承継では、経営が行いやすくなるように株式をある程度後継者に集中させることになります。

しかし、親族内株主がいる場合は自身の議決権比率が下がるのを嫌い、親族外承継に対する不満の声が上がる可能性も否定できません。

親族内株主だけでなく、従業員や取引先などのステークホルダーが事業承継に反対することもあります。親族外承継にあたっては、時間をかけて関係者の理解を得るプロセスが不可欠です。

親族外承継の検討ポイントを解説

いざ親族外承継を進めようとすると「このまま親族外の経営にするべきか?」「将来的に親族に戻す可能性は?」など、迷うことも多いでしょう。

親族外承継を成功させるために最も大切なのは、まず最初に「将来的にどのようなカタチで会社を残したいのか?」という経営者の想いを明確にすることです。

親族内・親族外に関わらず、準備の段階から経営・株式・親族という3つの視点を持つことが重要なポイントです。

視点1 経営~実務問題への対応~

経営をスムーズに引き継ぎ、成長を維持するために、後継者の選定や経営体制の整備・強化が重要。

・承継を見越して後継者育成に早期着手

・引退時期や承継後の関与の有無の明確化

・一人ではなくチームへの経営承継を検討

視点2 株式~権利問題への対応~

経営を安定させるため、株式の構成や譲渡方法を検討。資金調達や税負担も考慮し、最適な承継スキームを選ぶ。

・所有や経営など誰がどの程度の株式を持つのか、目的を明確にした株主構成を決定

・資金負担を考慮した株式譲渡方法を検討

例)

・退職金支給(株価低下)⇒譲渡

・持株会を作る⇒複数人に譲渡 等

視点3 親族~家族の心情への対応~

・経営権や株式は、家族の会社との関わり方や相続資産にも影響するため、家族の理解と協力が不可欠

・事前に家族へ事業承継に関する説明を行い、不安・不満を解消

・株式の他にも事業用地の権利関係など、自身と自社の資産の関係性を整理する

親族外承継を行う際の一般的な流れ

STEP 1 : 事業承継に向けた準備の必要性を認識

STEP 2 : 経営状況・経営課題の把握(見える化)

STEP 3 : 事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

※後継者が決まっている場合は一緒に事業承継計画を策定して磨き上げを進めることが望ましい。

STEP 4 : 事業承継計画策定

STEP 5 : 事業承継の実行

注意点 プレ承継期間を設けることが重要

突然交代すると、社員・取引先に不安を与えるため「段階的な引継ぎを実施する」、「後継者が社内での実績や従業員からの信頼を築く機会を増やす」など、徐々に承継を進めることで、新体制への移行を円滑に進めることができます。

事業承継の流れについては以下のブログで解説しています。併せてご覧ください。

TOMAと一緒に円滑な事業承継を実現しましょう

「いつかやらなければ」と思いながらも、つい後回しにされがちな事業承継。企業にとって重要度が高いにもかかわらず、緊急性が低いために対応が遅れ、着手したときには選択肢が限られてしまうケースも少なくありません。

また事業承継には経営に加え、税務や人事・労務、相続など幅広い知識が求められるため、経営者一人で進めるには負担が大きく、適切なサポートがなければ思うように進みません。だからこそ、事業承継には第三者の視点を持つ専門家の協力が不可欠です。

TOMAなら税務・人事・労務からITまで各分野の専門家が連携し、ワンストップで事業承継をサポートします。この機会に事業承継の検討を始めてみませんか?

TOMAの事業承継サービスはこちら