会社を経営している場合、遅かれ早かれ引退のタイミングが訪れます。その際に自分や先人が築いてきた会社を廃業したくない場合は、経営資源を引き継ぐ「事業承継」を実行しなければなりません。

しかし、事業承継の流れをつかめず、困っている経営者の方も多いのではないでしょうか。この記事では、事業承継の基礎知識を踏まえつつ、3つの手法やそれぞれの概要、準備・手続きの流れについて解説します。事業承継を計画している方や、まだ先だと思っているけれども理解を深めたいという方は、ぜひご一読ください。

事業承継とは?

事業承継(じぎょうしょうけい)とは、会社の事業を現経営者から後継者へ引き継ぐことです。

単に経営者が変わるだけではなく、従業員・資金・不動産・顧客情報など、会社に関するすべての経営資源をまとめて後継者に引き継ぎます。現経営者の高齢化による引退はもちろん、事故や病気で亡くなってしまった際も事業承継を検討する必要があります。

もし事業承継を行わない場合、現経営者がいなくなった時点で会社を廃業しなければなりません。会社を廃業した場合、実績やノウハウも含めて事業が途絶えるだけではなく、従業員や取引先にも大きな迷惑がかかってしまう可能性があります。一方、事業承継を実行すれば、これらを守ることができます。

なお、事業承継で引き継ぐ経営資源は、以下の3種類に大別されます。

| 経営資源の種類 | 例 |

|---|---|

| 経営(人) | 会社の経営権、従業員 |

| 資産 | 資金、株式、負債、不動産、施設・設備 |

| 無形資産(知的資産) | 経営理念、技術・ノウハウ、顧客情報、取引先・人脈、知的財産(特許、著作権など) |

なお、事業承継に関しては以下のブログでも詳しく解説しています。併せてご覧ください。

事業承継の3つの手法

事業承継の手法は大きく分けると、以下の3種類があります。

・親族内承継

・親族外承継

・M&A

引き継ぎの進め方はもちろん、メリット・デメリットもそれぞれ異なるので、手法別に紹介します。

親族内承継

親族内承継はその名のとおり、現経営者の子どもや親戚に事業を引き継ぐことです。

事業承継のうち親族内承継は約半数を占めていると言われており、最もポピュラーな手法です。現経営者の親族を後継者に据えることは自然な成り行きであり、事業承継において最もイメージしやすいため、従業員や取引先からの理解を得やすいメリットがあります。

また、親族は身近な存在なので、後継者の選択や教育に向けて時間を確保しやすい点もメリットといえます。

さらに、相続や贈与によって自社株式や事業用資産を移転することで、会社の所有権および経営権を一体的に引き継ぎやすくなる点や、税金の優遇措置を受けやすい点もメリットに挙げられます。

ただし、一方で親族内に経営者としての資質を有する人材がいるとは限りません。十分な時間をかけず安易に後継者を決めると、会社の経営が傾いてしまうリスクもあります。

さらに、後継者の候補が複数人いる場合、後継者争いを起こさないための配慮も欠かせません。

親族外承継

親族外承継とは、社内の有望な役員や従業員などに事業を引き継ぐことです。

会社の風土や事業のノウハウに精通した人材を後継者に据えるので、経営の一貫性を保ちつつ、スムーズに事業承継を進めることができます。さらに、後継者の選択肢が広がることもメリットです。

ただし、親族内承継と同じく社内に適任者がいるとは限りません。一方、経営者が交代しても、社内の改革に向けた動きが活性化しにくいというデメリットもあります。

なお、親族外承継につきましては以下のブログで詳しく解説しています。併せてご覧ください。

M&A

M&Aとは、他社や他人に会社を売却する形で事業を引き継ぐことです。

完全な第三者に対して経営資源を譲渡するので、「第三者承継」とも呼ばれています。親族でも社員でもない人材から選ぶ性質上、親族外承継と比べて後継者の選択肢が大きく広がります。さらに、他社のノウハウや人脈が加わることで、プロダクトイノベーションや販路拡大といった相乗効果が見込める点もメリットです。

また、現経営者は自社の売却を経て、まとまった利益を得ることができます。手元に入ってきた資金は、引退後の生活資金や借入金の返済に充てることが可能です。

ただし、希望する売却価格・従業員の雇用確保・経営理念の保持・事業の方向性の維持など売り手側の希望条件を満たす買い手を見つけることは容易ではありません。買い手探しにかなりの時間を要するケースもあるため、状況によっては調整や妥協が必要です。

事業承継の流れ【親族内承継・親族外承継の場合】

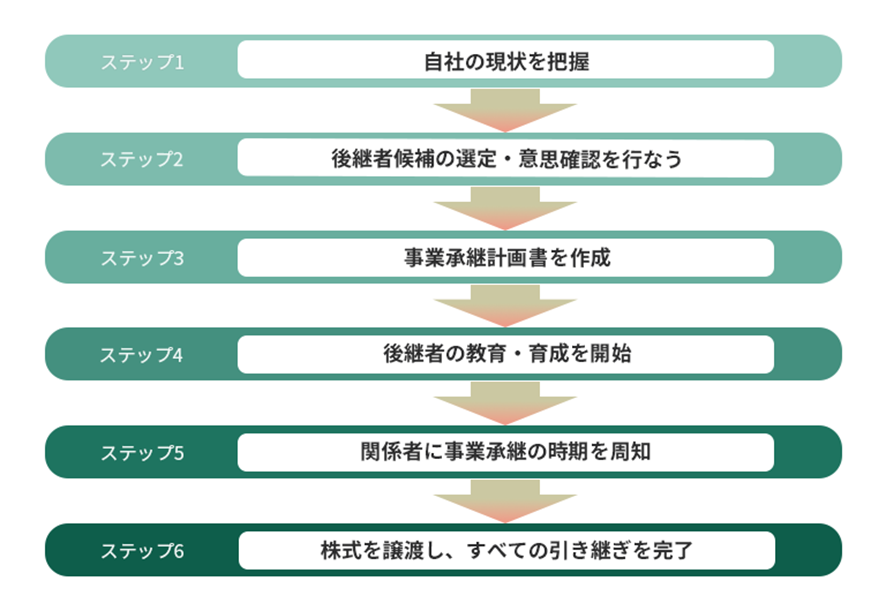

親族内承継・親族外承継による事業承継は、以下のような流れで進行します。

【ステップ1】自社の現状を把握する

事業承継を行う場合、まずは自社の現状を把握する必要があります。事業内容・資産状況・経営課題・企業価値・自社株式評価額など、詳細に確認しましょう。

現状を可視化できたら、自社の強み・弱みを分析するとともに、事業承継を通じて「どのように強みを伸ばすのか」「どのように弱みを改善するのか」を検討します。

事業承継は単に経営者が交代するイベントではなく、事業拡大や課題解決につながるチャンスです。なお、資産状況や経営課題に関しては、金融機関や事業承継の専門アドバイザーに協力を依頼することを推奨します。第三者の視点から確認・分析すれば、想定外の課題が見つかったり、より効果的な改善案が思い浮かんだりするかもしれません。

【ステップ2】後継者候補の選定・意思確認を行う

ステップ1での分析結果をもとに、自社のさらなる発展に貢献できるであろう最適な後継者を親族内、あるいは社内から選定します。資質や適性を見極めることはもちろん、本人に対して後継者になる意思があるか確認することも必須です。仮に優秀な後継者候補がいたとしても、本人に会社を引き継ぐ意思がなければ、事業承継は成り立ちません。

本人の意思に反する形で事業承継を進めると、関係性が悪化するだけではなく、自社の将来にも悪影響がおよぶでしょう。また、後継者候補が複数人いる場合、後継者争いや相続争いが起こる可能性もあります。承継後のトラブルを未然に防ぐためには、関係者を集めてじっくり話し合ったうえで、意見調整を図ることが大切です。

【ステップ3】事業承継計画書を作成する

事業承継に伴う経営方針や経営体制の変更に関し、具体的な計画および対策も含めて記した事業承継計画書を作成する必要があります。事業承継を滞りなく実行できるよう、以下に挙げた計画書の作成目的も押さえておきましょう。

・現経営者と後継者の認識をすり合わせるため

・事業承継完了後のトラブルを防ぐため

・取引先や金融機関の理解を得て、スムーズに引き継ぎを進めるため

事業承継計画書は作成に時間がかかるため、あらかじめ自社の現状把握や後継者候補の選定をきちんと済ませたうえで、書類作成に着手することが大切です。日本政策金融公庫の公式サイトにアクセスすれば、事業承継計画書の各種様式を無料でダウンロードできるので、こちらも活用しましょう。

【ステップ4】後継者の教育・育成を開始する

ステップ3で作成した事業承継計画書をもとに、後継者候補の教育・育成を開始します。教育・育成に関する具体的な取り組みを社内外に分けて紹介するので、以下も併せてご確認ください。

<社内>

・主要部門をローテーションし、実務を学ばせる

・幹部の一員として経営に関する意思決定に参画させる

・現経営者による直接指導・引き継ぎを行う

・新規事業の立ち上げや運営を任せる

<社外>

・他社での勤務経験を積ませる

・子会社・関連会社の経営を任せる

・社外の経営者向けセミナーに参加させる

・社外での勤務やセミナーを通じて人脈形成につなげる

後継者候補の資質や適性も踏まえつつ、承継前に足りない部分を補いましょう。

【ステップ5】関係者に事業承継の時期を周知する

後継者候補の教育・育成における目途が立ったら、従業員や取引先といった関係者に向けて事業承継の時期を周知する必要があります。事前にきちんと周知しなければ、従業員の理解を得られず離職につながったり、取引先の混乱を招いたりするためです。

また、周知のタイミングにも注意しなければなりません。タイミングを見誤ると社外に情報が流出し、事業計画の進行を妨げてしまう可能性もあります。

【ステップ6】株式を譲渡し、すべての引き継ぎを完了する

ここまでのステップが終わったら、自社株式や事業用資産などを引き継ぐ必要があります。

後継者候補が買取資金を調達できたら、現経営者から後継者候補へ自社株などの資産を譲渡するという流れです。

自社株式の譲渡を行う際は取締役会に「株式譲渡承認請求書」を提出し、承認を得る必要があります。この承認をもって、正式に譲渡完了とするケースが一般的です。なお、自社株式の譲渡方法は大きく分けると以下の3種類があります。

・相続:現経営者が亡くなった際、親族である後継者に譲り渡す

・生前贈与:現経営者の存命中、後継者に無償で譲り渡す

・株式売買:資金と引き換えに後継者が買い取る形で譲り渡す

さらに、冒頭で紹介した「経営(人)の承継」と「資産の承継」、「無形資産(知的資産)の承継」が済んだら、事業承継は無事完了となります。

事業承継の流れ【M&Aの場合】

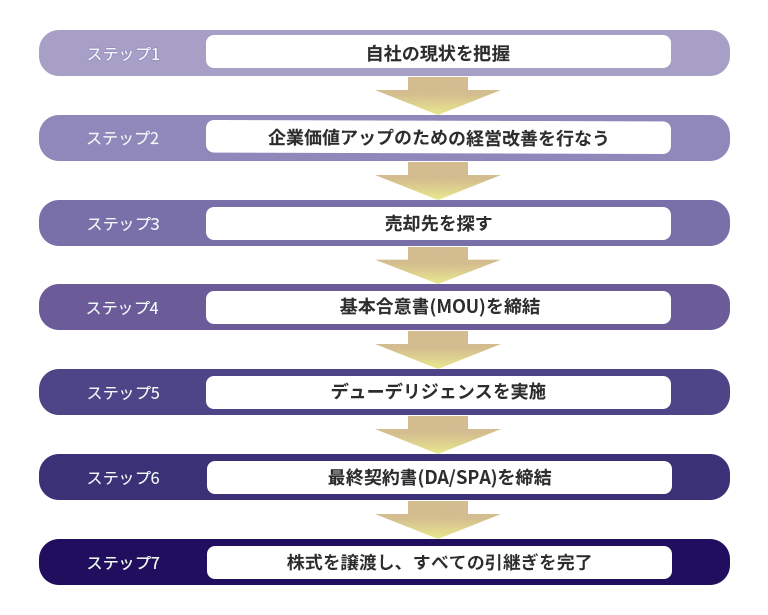

M&Aによる事業承継の流れは、以下のとおりです。

【ステップ1】自社の現状を把握する

親族内承継・親族外承継による事業承継と同様、まずは自社の現状を把握する必要があります。資産状況や経営課題について詳しく調査したうえで、自社の強み・弱みを分析しましょう。調査や分析が難しい場合、無理に自社で対応しようとせず、専門家や金融機関に依頼することを推奨します。

【ステップ2】企業価値アップのための経営改善を行う

ステップ1で現状を把握できたら、次は自社の企業価値アップに向けた経営改善を行う必要があります。魅力的なアピール材料を多数持っておけば、条件にマッチした買い手をスムーズに見つけやすくなるでしょう。経営改善に取り組む場合、特に以下の3点を意識したいところです。

・競争力の強化:競合他社に負けないサービス、独自の技術やノウハウの構築など

・資金状況の改善:負債の計画的な返済、キャッシュフローの明確化など

・業務効率化:ツールの導入による生産性向上、社内リソースの最適化など

企業価値がアップするほど、自社の売却価格も上がりやすくなります。

【ステップ3】売却先を探す

売却にあたって希望条件が決まったら、自社の売却先を探します。自力で理想の売却先を見つけることは難しいため、専門家によるサポートを受けながら進めるケースが一般的です。M&Aを行う際の相談先の一例を紹介するので、以下も併せてご確認ください。

・M&Aマッチングサービス

・M&Aブティック(仲介会社)

・証券会社

・金融機関(銀行・信用金庫など)

・税理士

・公認会計士

・コンサルティングファーム

・企業再生支援機関

相談先によってサービスや得意分野が異なるため、自社の状況や課題に合わせて選ぶことが大切です。

【ステップ4】基本合意書(MOU)を締結する

希望条件を満たした売却先が見つかり、なおかつ売り手・買い手の双方がM&Aに合意したら、基本合意書(MOU)を締結します。基本合意書とは、M&Aに関する暫定的な合意事項をまとめた文書です。おもに買い手との取引条件やスケジュール、デューデリジェンス(詳細は後述)への協力義務などに関する内容を記載します。

基本合意書はあくまで合意形成を図ることが目的であり、取引条件を確定させるものではないので、原則としてM&Aの実行義務に関する法的拘束力はありません。ただし、優先交渉権や秘密保持義務といった条項に関しては、法的拘束力を持たせるのが一般的です。

【ステップ5】デューデリジェンスを実施する

デューデリジェンス(買収監査)とは、M&Aにあたって買い手側が売り手側の会社を調査することです。会社の企業価値はもちろん、財務・法務・労務といったあらゆる面を徹底的にリサーチし、買収前にリスクや問題点を把握します。買い手はデューデリジェンスの結果をもとに、再度M&Aの契約交渉を行い、最終的な取引条件を調整します。

売り手の視点で考えると、デューデリジェンスは自社を詳細に調査されるうえ、資料提供や質疑応答も求められるので、かなりストレスがかかるかもしれません。しかし、買い手にとってM&Aは規模の大きい取引であり、事前にリスクを調査・評価したいと考えることは当然です。

デューデリジェンスに非協力的な姿勢を見せると、買い手が不信感を抱いてしまう可能性もあるので、売り手は積極的に協力しましょう。

【ステップ6】最終契約書(DA/SPA)を締結する

デューデリジェンスが終わって取引条件も確定したら、最終契約書(DA/SPA)を締結します。最終契約書は、M&Aに関する最終的な合意事項を定めた文書です。基本合意書と異なり、全面的に法的拘束力を有します。最終契約書を締結したら、株式・事業の譲渡手続きや譲渡代金の受け取りを済ませてM&Aは完了です。

さらに、M&A完了後の統合プロセスとして「PMI(Post Merger Integration)」を実行します。これはM&Aの効果を最大化するために行われる、経営統合・業務統合・意識統合のことです。

事業承継のご相談は、TOMAコンサルタンツグループにお任せください!

事業承継を成功させるためには、自社を取り巻く状況や引き継ぐタイミングを考慮したうえで、会社を任せるに足る後継者を見つける必要があります。また、事業承継計画書の作成や後継者の教育にも取り組まなければならないため、スケジュールに余裕を持って準備したいところです。

TOMAコンサルタンツグループでは、あらゆるスキームを知り尽くした専門家による「事業承継サービス」を提供しています。事業承継をご検討されている方は下記ページをご確認ください。

また、無料相談も受け付けているので、まずは以下の無料相談・問合せより一度お問い合わせください。